技术摘要:

本发明公开一种辅助睡眠的装置,其包括:用于覆盖躺在床体的床面上的使用者除头部或头颈部以外的躯体的主覆盖件,以及用于主覆盖件的前中部加强防移位的端覆盖件,主覆盖件的第一部分别通过第一柔性件及第二柔性件与第一连接位及第二连接位相连,主覆盖件的第二部及第 全部

背景技术:

某些儿童、少年甚至成年人存在睡眠中因身体动作导致覆盖物移位进而引起着凉 的问题。为了减少睡眠者在睡眠中因身体动作导致覆盖物移位而引起着凉,相关技术人员 开发了不同形式的技术,其中应用最广的是让睡眠者穿上睡袋进行睡眠,在实现本发明过 程中,相对于传统被子,发明人发现传统睡袋至少存在睡眠中身体透气性较差、睡眠中动作 自由程度较差等影响睡眠舒适性的问题。

技术实现要素:

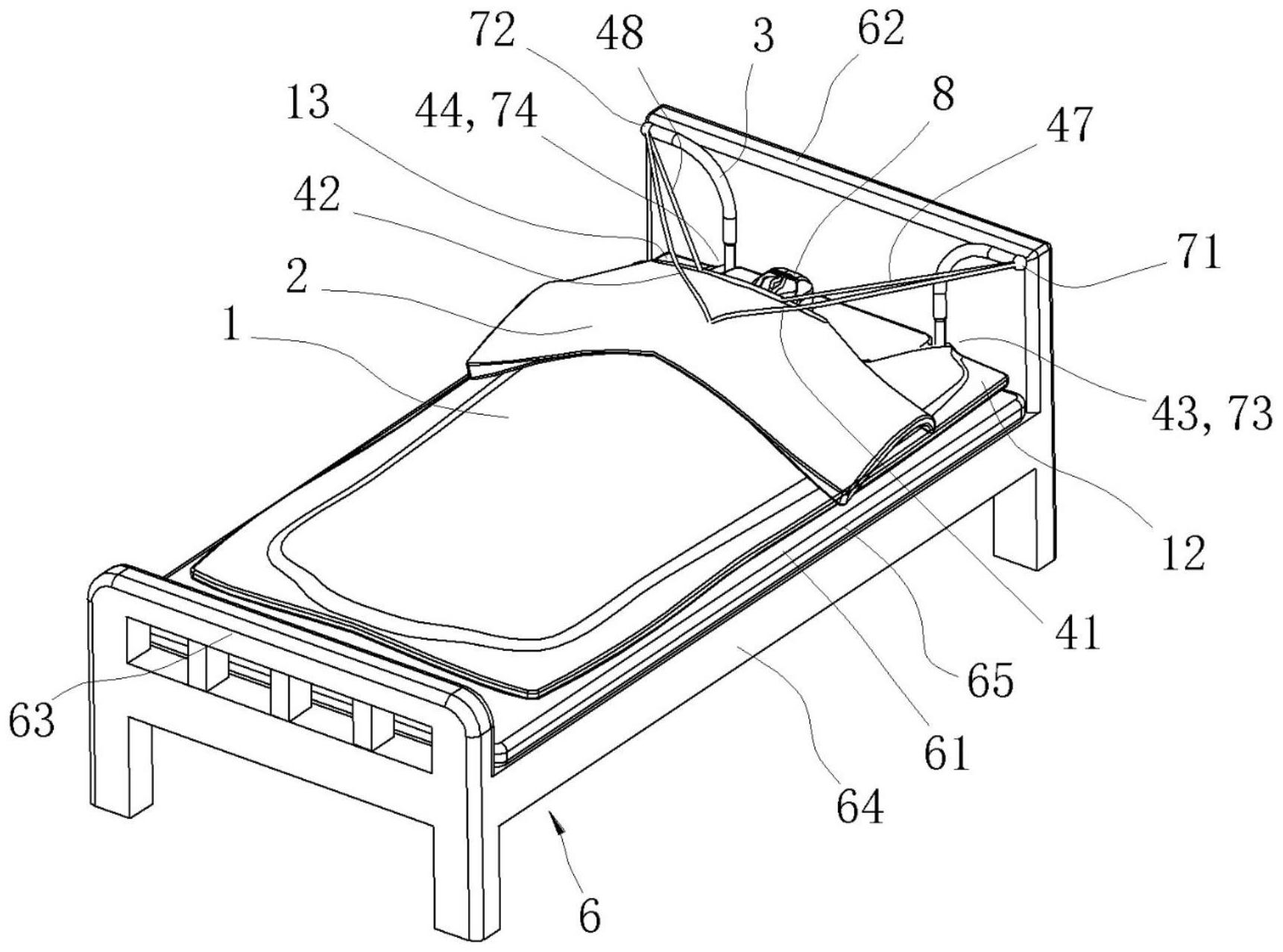

本发明实施例提供了一种辅助睡眠的装置,相对于传统被子,能够减少使用者在 睡眠中因动作导致覆盖物移位而引起的着凉的可能性,相对于传统睡袋,较少影响睡眠中 的身体透气性、较少限制睡眠中的动作自由,进而提高睡眠舒适性。本发明实施例的目的是 通过如下技术方案实现的: 一种辅助睡眠的装置,包括:主覆盖件、第一柔性件、第二柔性件、第一件及第二 件。 为了便于描述,定义辅助睡眠的装置的标准使用状态为:使用者平躺于装配至床 面上的辅助睡眠的装置中,且使用者的头部朝向主覆盖件的前方,其中,使用者除头部或头 颈部以外的躯体被主覆盖件所覆盖,其中,沿俯视方向观察,主覆盖件的长度、宽度方向与 床面的长度、宽度方向分别对应并大致保持一致,且使用者宽度方向的中心线与主覆盖件 宽度方向的中心线大致保持一致。 为了便于描述,除另有说明外,默认以处于标准使用状态的主覆盖件为基准来规 定俯视方向、前方、后方、左方及右方;当主覆盖件处于标准使用状态时,沿俯视方向观察, 将主覆盖件宽度方向的中心线定义为第一中心线;将大致位于床面的前侧边缘的直线定义 为第一参考线;将第一参考线向后方偏移至使用者肩部的前侧边缘形成的直线定义为第二 参考线;将经过第二参考线上某一点且大致沿主覆盖件的长度方向向后方延伸的直线定义 为中部线,其中,该第二参考线上某一点为沿主覆盖件的宽度方向与第一中心线之间的距 离小于等于使用者肩宽尺寸的0.2倍的第二参考线上的点;在本发明的一些实施方式中,沿 主覆盖件的宽度方向,该第二参考线上某一点与第一中心线之间的距离为使用者肩宽尺寸 的0倍~0.2倍;例如,该第二参考线上某一点与第一中心线之间的距离可为使用者肩宽尺 寸的0倍,0.5倍,1倍,1.5倍,或2倍,包括在它们之间的所有范围和子范围。 当主覆盖件处于标准使用状态时,沿俯视方向观察,在主覆盖件的前中部定义大 致呈矩形的第一部,第一部关于第一中心线呈大致对称分布,在本发明的一些实施方式中, 沿主覆盖件的长度方向第一部处于第二参考线及其向后方偏移15cm形成的直线之间;例 如,沿主覆盖件的长度方向第一部可处于第二参考线及其向后方偏移0cm形成的直线之间, 6 CN 111543828 A 说 明 书 2/11 页 第二参考线及其向后方偏移3cm形成的直线之间,第二参考线及其向后方偏移6cm形成的直 线之间,第二参考线及其向后方偏移9cm形成的直线之间,第二参考线及其向后方偏移12cm 形成的直线之间,或第二参考线及其向后方偏移15cm形成的直线之间,包括在它们之间的 所有范围和子范围;在本发明的一些实施方式中,沿主覆盖件的宽度方向第一部的左侧边 缘与右侧边缘之间的距离小于等于使用者肩宽尺寸的0.35倍;例如,沿主覆盖件的宽度方 向第一部的左侧边缘与右侧边缘之间的距离可为使用者肩宽尺寸的0倍,0.05倍,0.1倍, 0.15倍,0.2倍,0.25倍,0.3倍,或0.35倍,包括在它们之间的所有范围和子范围。 当主覆盖件处于标准使用状态时,沿俯视方向观察,在主覆盖件的前左部定义大 致呈矩形的第二部,在主覆盖件的前右部定义大致呈矩形的第三部,第二部与第三部关于 第一中心线呈大致对称分布,沿主覆盖件的长度方向第二部及第三部均处于第一参考线与 第二参考线之间;在本发明的一些实施方式中,沿主覆盖件的宽度方向,第二部的右侧边缘 与第三部的左侧边缘之间的距离大于等于使用者肩宽尺寸的2倍,并且第二部的左侧边缘 与第三部的右侧边缘之间的距离小于等于使用者肩宽尺寸的4倍;例如,沿主覆盖件的宽度 方向,第二部的右侧边缘与第三部的左侧边缘之间的距离可为使用者肩宽尺寸的2倍,2.5 倍,3倍,3.5倍,或4倍,包括在它们之间的所有范围和子范围;并且例如,沿主覆盖件的宽度 方向,第二部的左侧边缘与第三部的右侧边缘之间的距离可为使用者肩宽尺寸的2倍,2.5 倍,3倍,3.5倍,或4倍,包括在它们之间的所有范围和子范围;其中,第二部的右侧边缘与第 三部的左侧边缘之间的距离小于等于第二部的左侧边缘与第三部的右侧边缘之间的距离。 当主覆盖件处于标准使用状态时,沿俯视方向观察,主覆盖件的前侧边缘向后方 凹陷以限定成内凹边缘,在本发明的一些实施方式中,内凹边缘大致呈U形、V形或弧形;例 如,内凹边缘可大致呈U形,大致呈V形,或大致呈弧形,包括在它们中的所有近似形状;且内 凹边缘的底部大致位于使用者颈部的位置。 当主覆盖件处于标准使用状态时,沿俯视方向观察,第一柔性件及第二柔性件分 别大致设置于中部线的左方及右方的主覆盖件的上方,第一柔性件的第一端连接至第一 部,第一柔性件的第二端用于连接至第一部的左前方位置,第二柔性件的第一端连接至第 一部,第二柔性件的第二端用于连接至第一部的右前方位置,通过第一柔性件及第二柔性 件的设置,至少能够限制第一部向后方移动的范围。 当主覆盖件处于标准使用状态时,沿俯视方向观察,第一件的第一端连接或压接 至第二部,第一件的第二端用于连接至第一件的第一端的前方位置,通过第一件的设置,至 少能够限制第二部向后方移动的范围;第二件的第一端连接或压接至第三部,第二件的第 二端用于连接至第二件的第一端的前方位置,通过第二件的设置,至少能够限制第三部向 后方移动的范围。 在上述技术方案中,分别通过第一柔性件、第二柔性件、第一件及第二件将主覆盖 件装配于床面上,辅助使用者进行睡眠,从而能够在使用者进行翻身或其它睡眠动作时至 少限制主覆盖件的前部向后方、左方及右方移动的范围,而主覆盖件的前部主要用于覆盖 使用者的肩颈胸部及其左、右方位置,从而减少使用者的肩颈胸部受凉的可能性;同时,对 使用者睡眠中身体透气性及身体动作自由程度的影响较小;本申请中的辅助睡眠的装置, 相对于传统被子,能够减少使用者在睡眠中因动作导致覆盖物移位而引起的着凉的可能 性,相对于传统睡袋,较少影响睡眠中的身体透气性、较少限制睡眠中的动作自由,进而提 7 CN 111543828 A 说 明 书 3/11 页 高睡眠舒适性。 在本发明的一些实施方式中,第一柔性件及第二柔性件为布、软绳、软带、软管、索 链、或其任意组合形式;例如,第一柔性件及第二柔性件可为布,软绳,软带,软管,或索链, 以及在它们之间的任意组合形式。 在上述辅助睡眠的装置中,可选地,沿俯视方向观察,第一柔性件的第二端的连接 位置及第二柔性件的第二端的连接位置关于中部线呈大致对称分布;在本发明的一些实施 方式中,沿床面的宽度方向第一柔性件的第二端的连接位置与第二柔性件的第二端的连接 位置之间的距离为70㎝~200㎝;例如,沿床面的宽度方向第一柔性件的第二端的连接位置 与第二柔性件的第二端的连接位置之间的距离可为70㎝,80㎝,90㎝,100㎝,110㎝,120㎝, 130㎝,140㎝,150㎝,160㎝,170㎝,180㎝,190㎝,或200cm,包括在它们之间的所有范围和 子范围;且在本发明的一些实施方式中,沿床面的宽度方向第一柔性件的第二端的连接位 置与第二柔性件的第二端的连接位置均位于床面之上、沿床面的垂直方向与床面之间的距 离为20㎝~80㎝;例如,沿床面的宽度方向第一柔性件的第二端的连接位置与第二柔性件 的第二端的连接位置均位于床面之上、沿床面的垂直方向与床面之间的距离可为20㎝,30 ㎝,40㎝,50㎝,60㎝,70㎝,或80cm,包括在它们之间的所有范围和子范围;其中,第一柔性 件及第二柔性件大致保持张紧状态。 在上述辅助睡眠的装置中,可选地,第一件为第一压件,第二件为第二压件,第一 压件及第二压件分别设置于中部线左方及右方的主覆盖件的上方,第一压件的第一端压接 至第二部,第一压件的第二端用于安装至第一压件的第一端的前方位置,第二压件的第一 端压接至第三部,第二压件的第二端用于安装至第二压件的第一端的前方位置。 在上述辅助睡眠的装置中,可选地,第一件为第三柔性件,第二件为第四柔性件; 第三柔性件的第一端连接至第二部,第三柔性件的第二端用于连接至第三柔性件的第一端 的前方位置,第四柔性件的第一端连接至第三部,第四柔性件的第二端用于连接至第四柔 性件的第一端的前方位置,俯视方向观察,第三柔性件的第二端的前方连接位置及第四柔 性件的第二端的前方连接位置分别设置于中部线的左方及右方且关于中部线呈大致对称 分布;在本发明的一些实施方式中,沿主覆盖件的宽度方向第三柔性件的第二端的前方连 接位置与第四柔性件的第二端的前方连接位置之间的距离为使用者肩宽尺寸的2倍~4倍; 例如,沿主覆盖件的宽度方向第三柔性件的第二端的前方连接位置与第四柔性件的第二端 的前方连接位置之间的距离可为使用者肩宽尺寸的2倍,2.5倍,3倍,3.5倍,或4倍,包括在 它们之间的所有范围和子范围;且在本发明的一些实施方式中,第三柔性件的前方连接位 置及第四柔性件的前方连接位置均位于床面之上、且沿床面的垂直方向与床面之间的距离 为0㎝~10㎝;例如,第三柔性件的前方连接位置及第四柔性件的前方连接位置均位于床面 之上、且沿床面的垂直方向与床面之间的距离可为0㎝,2㎝,4㎝,6㎝,8㎝,或10cm,包括在 它们之间的所有范围和子范围;其中,第三柔性件及第四柔性件大致保持张紧状态。 在上述辅助睡眠的装置中,可选地,当主覆盖件处于标准使用状态时,沿俯视方向 观察,在中部线左方的主覆盖件的下侧设置有第一下垂部,在中部线右方的主覆盖件的下 侧设置有第二下垂部;其中,沿俯视方向观察,第一下垂部的前端位于第二部的下侧,并向 后方至少延伸至第二参考线向后方偏移30cm所形成的直线处,第二下垂部的前端位于第三 部的下侧,并向后方至少延伸至第二参考线向后方偏移30cm所形成的直线处,并且第一下 8 CN 111543828 A 说 明 书 4/11 页 垂部及第二下垂部分别与中部线之间的距离从前至后大致相同或逐渐增加;在本发明的一 些实施方式中,沿主覆盖件的宽度方向第一下垂部与第二下垂部之间的距离为使用者肩宽 尺寸的2倍~4倍;例如,沿主覆盖件的宽度方向第一下垂部与第二下垂部之间的距离可为 使用者肩宽尺寸的2倍,2.5倍,3倍,3.5倍,或4倍,包括在它们之间的所有范围和子范围。 在上述辅助睡眠的装置中,可选地,当主覆盖件处于标准使用状态时,沿俯视方向 观察,在中部线左方的主覆盖件的下侧设置有第三下垂部,在中部线右方的主覆盖件的下 侧设置有第四下垂部,且沿俯视方向观察,第三下垂部与第四下垂部相邻设置;其中,沿第 三下垂部及第四下垂部的横截面观察,第三下垂部及第四下垂部的底面均呈向下凸起的弧 面;其中,第三下垂部及第四下垂部的前端大致位于主覆盖件的前侧边缘的下侧,并向后方 至少延伸10cm,并且沿俯视方向观察,第三下垂部及第四下垂部分别与中部线之间的距离 从前至后大致相同或逐渐增加。 在上述辅助睡眠的装置中,可选地,还包括第五柔性件及第六柔性件,当主覆盖件 处于标准使用状态时,沿俯视方向观察,第五柔性件及第六柔性件分别设置于中部线的左 方及右方的主覆盖件的上方,当主覆盖件处于标准使用状态时,沿俯视方向观察,第五柔性 件的第一端连接至中部线左方的主覆盖件的后部,第五柔性件的第二端用于连接至第五柔 性件的第一端的后方位置,第六柔性件的第一端连接至中部线右方的主覆盖件的的后部, 第六柔性件的第二端用于连接至第六柔性件的第一端的后方位置;其中,在本发明的一些 实施方式中,沿主覆盖件的宽度方向,第五柔性件的第一端的连接位置与第六柔性件的第 一端的连接位置之间的距离为使用者肩宽尺寸的2.5倍、3倍、4倍、5倍或6倍;在本发明的一 些实施方式中,沿主覆盖件的长度方向,第五柔性件的第一端的连接位置及第六柔性件的 第一端的连接位置与主覆盖件的后侧边缘之间的距离为10㎝~50㎝;例如,沿主覆盖件的 长度方向,第五柔性件的第一端的连接位置及第六柔性件的第一端的连接位置与主覆盖件 的后侧边缘之间的距离可为10㎝,20㎝,30㎝,40㎝,或50㎝,包括在它们之间的所有范围和 子范围;且第五柔性件的第一端的连接位置与第六柔性件的第一端的连接位置关于中部线 呈大致对称设置;其中,在本发明的一些实施方式中,沿主覆盖件的宽度方向,第五柔性件 的第二端的连接位置与第六柔性件的第二端的连接位置之间的距离为使用者肩宽尺寸的 2.5倍、3倍、4倍、5倍或6倍;在本发明的一些实施方式中,第五柔性件的第二端的连接位置 及第六柔性件的第二端的连接位置均位于床面之上、且沿床面的垂直方向与床面之间的距 离为0㎝~80㎝;例如,第五柔性件的第二端的连接位置及第六柔性件的第二端的连接位置 均位于床面之上、且沿床面的垂直方向与床面之间的距离为0㎝,10㎝,20㎝,30㎝,40㎝,50 ㎝,60㎝,70㎝,或80㎝,包括在它们之间的所有范围和子范围;且第五柔性件的第二端的连 接位置与第六柔性件的第二端的连接位置关于中部线呈大致对称设置。 在上述辅助睡眠的装置中,可选地,还包括端覆盖件、第七柔性件及第八柔性件; 当主覆盖件及端覆盖件处于标准使用状态时,端覆盖件叠设于使用者的至少肩颈部上方的 主覆盖件的上方,沿俯视方向观察,端覆盖件的前中部的前侧边缘大致位于第二参考线的 位置;优选地,沿俯视方向观察,端覆盖件关于中部线呈大致对称设置,且端覆盖件的后侧 边缘与其对应的主覆盖件的部位相连;当端覆盖件处于标准使用状态时,沿俯视方向观察, 第七柔性件及第八柔性件分别设于中部线的左方及右方的端覆盖件的上方,第七柔性件的 第一端连接至中部线左方的端覆盖件的前部,第七柔性件的第二端用于连接至第七柔性件 9 CN 111543828 A 说 明 书 5/11 页 的第一端的前方位置,第八柔性件的第一端连接至中部线右方的端覆盖件的前部,第八柔 性件的第二端用于连接至第八柔性件的第一端的前方位置;且第七柔性件的第一端的连接 位置与第八柔性件的第一端的连接位置关于中部线呈大致对称设置,且第七柔性件的第二 端的连接位置与第八柔性件的第二端的连接位置关于中部线呈大致对称设置;其中,在本 发明的一些实施方式中,沿主覆盖件的宽度方向,第七柔性件的第一端的连接位置与第八 柔性件的第一端的连接位置之间的距离为使用者肩宽尺寸的0.35倍~1.5倍;例如,沿主覆 盖件的宽度方向,第七柔性件的第一端的连接位置与第八柔性件的第一端的连接位置之间 的距离可为使用者肩宽尺寸的0.35倍,0.4倍,0.5倍,0.6倍,0.7倍,0.8倍,0.9倍,1倍,1.1 倍,1.2倍,1.3倍,1.4倍,或1.5倍,包括在它们之间的所有范围和子范围;在本发明的一些 实施方式中,沿主覆盖件的长度方向,第七柔性件的第一端的连接位置及第八柔性件的第 一端的连接位置与端覆盖件的前侧边缘之间的距离为0㎝~15㎝;例如,沿主覆盖件的长度 方向,第七柔性件的第一端的连接位置及第八柔性件的第一端的连接位置与端覆盖件的前 侧边缘之间的距离可为0㎝,1㎝,2㎝,3㎝,4㎝,5㎝,6㎝,7㎝,8㎝,9㎝,10㎝,11㎝,12㎝,13 ㎝,14㎝,或15㎝,包括在它们之间的所有范围和子范围;其中,在本发明的一些实施方式 中,沿主覆盖件的宽度方向,第七柔性件的第二端的连接位置与第八柔性件的第二端的连 接位置之间的距离为:第七柔性件的第一端的连接位置与第八柔性件的第一端的连接位置 之间的距离的2.5倍~6倍;例如,沿主覆盖件的宽度方向,第七柔性件的第二端的连接位置 与第八柔性件的第二端的连接位置之间的距离可为:第七柔性件的第一端的连接位置与第 八柔性件的第一端的连接位置之间的距离的2.5倍,3倍,3.5倍,4倍,4.5倍,5倍,5.5倍,或6 倍,包括在它们之间的所有范围和子范围;在本发明的一些实施方式中,第七柔性件的第二 端的连接位置及第八柔性件的第二端的连接位置均位于床面之上、且沿床面的垂直方向与 床面之间的距离为20㎝~80㎝;例如,第七柔性件的第二端的连接位置及第八柔性件的第 二端的连接位置均位于床面之上、且沿床面的垂直方向与床面之间的距离为20㎝,30㎝,40 ㎝,50㎝,60㎝,70㎝,或80㎝,包括在它们之间的所有范围和子范围;其中,第七柔性件及第 八柔性件大致保持张紧状态。 在上述辅助睡眠的装置中,可选地,还包括安装件,第一柔性件的第二端、第二柔 性件的第二端、第一件的第二端及第二件的第二端均连接至安装件。 附图说明 图1示出了根据本发明一个实施例的辅助睡眠的装置处于标准使用状态的结构示 意图; 图2为图1的爆炸示意图; 图3为图1的俯视图; 图4示出了根据本发明另一个实施例的辅助睡眠的装置处于标准使用状态的俯视 图; 图5示出了根据本发明又一个实施例的辅助睡眠的装置处于标准使用状态的结构 示意图; 图6示出了根据本发明另一些实施例提供的辅助睡眠的装置处于标准使用状态的 俯视图; 10 CN 111543828 A 说 明 书 6/11 页 图7示出了根据本发明又一些实施例的辅助睡眠的装置的主覆盖件及与其连接的 柔性件的沿俯视方向的透视图; 图8示出了关于图7的E-E向横截面视图; 图9示出了根据本发明另一个实施例的辅助睡眠的装置的主覆盖件关于第一、第 二、第三及第四下垂部位置处的横截面视图; 图10示出了根据本发明又一个实施例的辅助睡眠的装置的主覆盖件关于第一、第 二、第三及第四下垂部位置处的横截面视图; 图11示出了根据本发明另一些实施例的辅助睡眠的装置处于标准使用状态的结 构示意图; 图12为图11的爆炸示意图。 附图标记说明 1、主覆盖件;11、第一部;12、第二部;13、第三部;14、第一下垂部;15、第二下垂部; 16、第三下垂部;17、第四下垂部;18、第五下垂部;19、内凹边缘; 2、端覆盖件; 3、安装件; 41、第一柔性件;42、第二柔性件;43、第三柔性件;44、第四柔性件;45、第五柔性 件;46、第六柔性件;47、第七柔性件;48、第八柔性件;49、面状柔性件;491、缝合线;410、点; 51、第一压件;52、第二压件; 6、床体;61、床面;62、床头;63、床尾;64、床架;65、床垫; 71、第一连接位;72、第二连接位;73、第三连接位;74、第四连接位;75、第五连接 位;76、第六连接位; a、第一中心线;a’、中部线;b、第一参考线;c、第二参考线;d、直线;E-E、剖切线;F、 前方;G、后方;L、左方;R、右方; 8、使用者。