技术摘要:

本发明提供一种换热器及空调器,包括前排换热管和后排换热管,前排换热管的截面为圆形或椭圆形,后排换热管的截面为椭圆形;后排换热管的截面离心率大于前排换热管的截面离心率;后排换热管的截面长轴指向前排换热管。通过将后排换热管设置为椭圆,而前排换热管设置为 全部

背景技术:

家用空调器的室内外机通常采用的是双排翅片圆管换热器,双排圆管换热器在圆 管的空气侧换热能力相对较差,流动阻力也大,并且圆管尾部区域易产生较大的阻碍换热 的漩涡,降低换热效率。

技术实现要素:

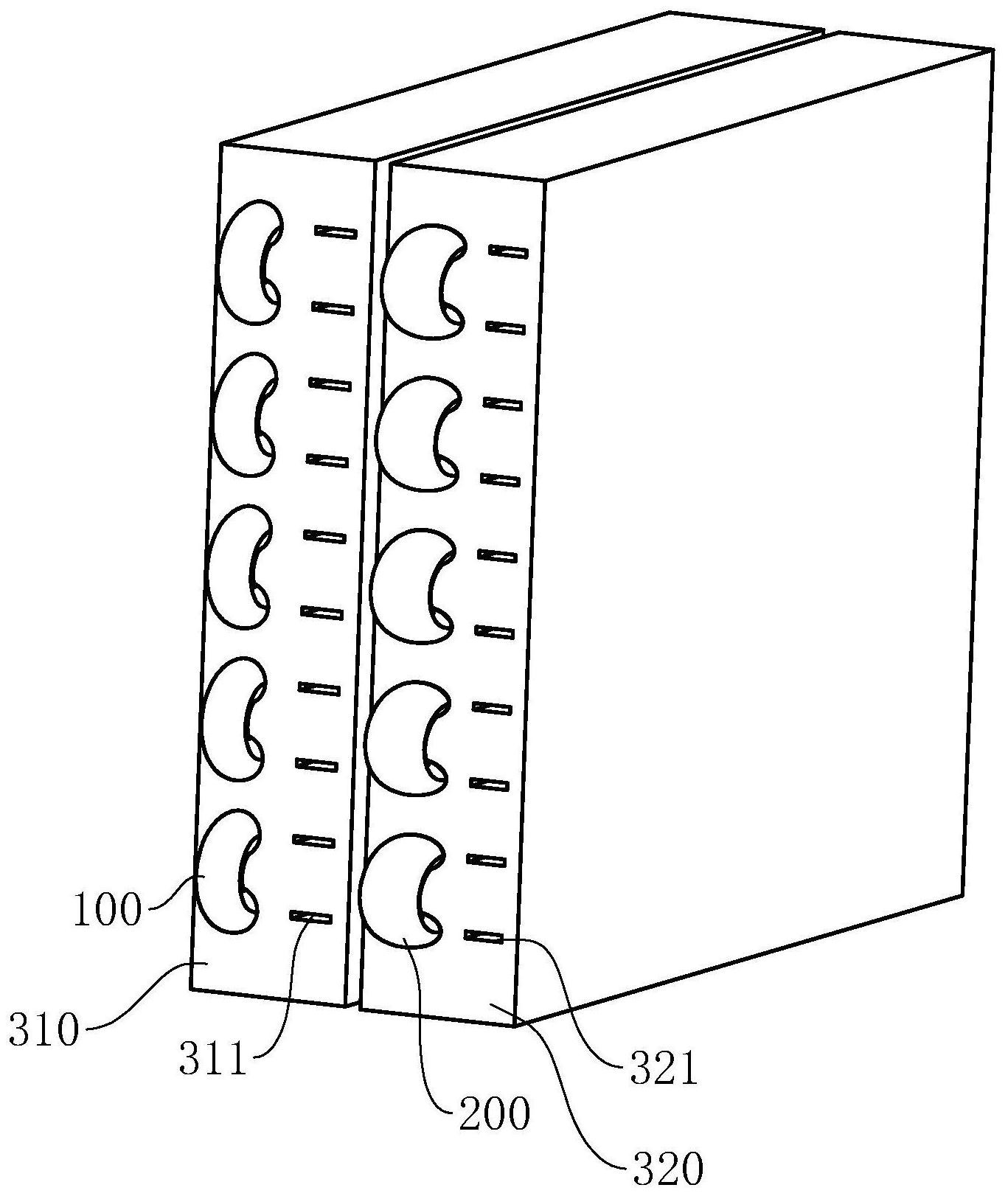

本申请目的是提供一种换热器及空调器,用以解决现有技术中因双排圆管换热器 容易在圆管的空气侧产生较大的旋涡,导致降低换热效率的问题。 因此,在本申请第一方面中,提供一种换热器,包括前排换热管和后排换热管,所 述前排换热管的截面为圆形或椭圆形,所述后排换热管的截面为椭圆形; 所述后排换热管的截面离心率大于所述前排换热管的截面离心率; 所述后排换热管的截面长轴指向所述前排换热管。 本申请第一方面提供的换热器,使用时,将前排换热管置于后排换热管的迎风侧, 后排换热管位于前排换热管的背风侧,气流依次流过前排换热管的迎风侧、前排换热管、前 排换热管的背风侧以及后排换热管的迎风侧、后排换热管、后排换热管的背风侧,前排换热 管先与气流接触进行一次换热,气流经过一次换热后流向后排换热管并与后排换热管接触 进行二次换热。气流经过一次换热后一部分在前排换热管背风侧形成的涡流,另一部分气 流流向后排换热管,由于后排换热管的截面离心率大于前排换热管的截面离心率,后排换 热管对越过前排换热管的气流造成的阻碍减小,便于越过前排换热管的气流沿后排换热管 外壁流动,由于气流能够更畅的流向后排换热管,因此,前排换热管背风侧的涡流能够快速 被卷入流向后排换热管的气流中,从而减小在前排换热管背风侧的涡流,且由于后排换热 管截面为椭圆形,气流能够更平稳的沿后排换热管外壁流动并越过后排换热管,提高气流 在整个流动过程中的平稳性,减小气流产生的涡流,前排换热管背风侧的气流与前排换热 管接触换热后能够及时流走更新,后排换热管背风侧的气流与后排换热管接触换热后也能 够及时流走更新,避免气流换热后仍长时间滞留,从而提高换热效率。 在本申请第一方面的一种可能的实施方式中,所述换热器还包括导热翅片,所述 前排换热管以及所述后排换热管分别与所述导热翅片连接; 所述导热翅片上设有前排条缝,所述前排条缝位于所述前排换热管与所述后排换 热管之间,所述前排条缝的延长线经过所述前排换热管的中心。 通过本申请第一方面的上述可能的实施方式,前排换热管以及后排换热管将热量 传导给导热翅片,气流与导热翅片外表面接触,导热翅片再将热量传导给气流,导热翅片增 大了前排换热管以及后排换热管与气流的接触面积,从而提高换热效率。同时,导热翅片还 可以对气流进行导流,沿前排换热管排布的相邻两个导热翅片之间的间隙形成气流通道, 3 CN 111578383 A 说 明 书 2/7 页 使气流的流向更加稳定,减小涡流的产生。气流越过前排换热管后在前排换热管的尾部形 成一部分涡流,涡流的运动具有一定的波动性,当涡流一部分进入前排条缝后,原涡流的稳 定态被打破,涡流会被冲散,从而减小涡流,缩短换热后的气流在前排换热管尾部滞留的时 间,使换热后的气流能够及时从后排换热管尾部流走,提高前排换热管的换热效率。 在本申请第一方面的一种可能的实施方式中,所述前排条缝的边缘与所述导热翅 片的边缘之间的最小距离大于或等于0.2mm; 和/或,所述前排条缝的边缘与所述前排换热管之间的最小距离大于或等于 0.2mm。 通过本申请第一方面的上述可能的实施方式,前排条缝与导热翅片边缘以及前排 条缝与前排换热管边缘保持0.2mm以上的余量,可避免导热翅片结构的强度发生较大改变, 产生倒片现象。 在本申请第一方面的一种可能的实施方式中,所述导热翅片上设有后排条缝,所 述后排条缝位于所述后排换热管的背风侧,所述后排条缝的延长线经过所述后排换热管的 中心。 通过本申请第一方面的上述可能的实施方式,气流越过后排换热管后在后排换热 管的尾部形成一部分涡流,涡流的运动具有一定的波动性,当涡流一部分进入后排条缝后, 原涡流的稳定态被打破,涡流会被冲散,从而减小涡流,缩短换热后的气流在后排换热管尾 部滞留的时间,使换热后的气流能够及时从后排换热管尾部流走,提高后排换热管的换热 效率。 在本申请第一方面的一种可能的实施方式中,所述后排条缝的边缘与所述导热翅 片的边缘之间的最小距离大于或等于0.2mm; 和/或,所述后排条缝的边缘与所述后排换热管之间的最小距离大于或等于 0.2mm; 和/或,所述前排换热管与所述前排条缝和/或所述后排条缝面积的比例为4:1; 和/或,所述后排换热管与所述前排条缝和/或所述后排条缝面积的比例为4.5:1。 通过本申请第一方面的上述可能的实施方式,后排排条缝与导热翅片边缘以及后 排条缝与后排排换热管边缘保持0.2mm以上的余量,可避免导热翅片结构的强度发生较大 改变,产生倒片现象。面积比例分别设置为4:1以及4.5:1,可以提高进风效果,提高换热性 能。 在本申请第一方面的一种可能的实施方式中,所述前排条缝的宽度介于1.5mm至 3mm之间。 通过本申请第一方面的上述可能的实施方式,前排条缝宽度过大,会削弱导热翅 片的导流效果,前排条缝宽度过小,则会降低减小涡流的效果,因此,将前排条缝的宽度设 置为1.5~3mm,即能够满足较好的导流效果,又能够有效减小涡流,综合性能更好。 在本申请第一方面的一种可能的实施方式中,所述后排换热管的截面长轴与短轴 之间的比值介于4:1至5:1之间。 通过本申请第一方面的上述可能的实施方式,当长轴与短轴之间的比值过大时, 一方面,后排换热管占用的空间增大,另一方面,气流沿换热管外壁流动经过的路径过长, 气流与后排换热管经过一段时间的接触换热后,气流的温度与后排换热管的温度几乎相 4 CN 111578383 A 说 明 书 3/7 页 等,气流仍沿后排换热管的外壁流动,此时的继续接触并没有进行热交换或热交换效益非 常低,因此即提高了成本又浪费了空间。当长轴与短轴之间的比值过小时,气流越过前排换 热管后汇集在前排换热管的背风侧中心并冲击在后排换热管的迎风侧的一面,由于长轴与 短轴之间的比值较小,因此,后排换热管对气流造成的阻碍比较大,减小了风速,同时不利 于前排换热管背风侧的涡流分散流至后排换热管。因此,经过对比实验,长轴与短轴之间的 比值为i,i=4:1~5:1,相对于其他比例,效果提升5%~10%。 在本申请第一方面的一种可能的实施方式中,所述前排换热管与所述后排换热管 的中心距介于8cm至10cm之间。 通过本申请第一方面的上述可能的实施方式,前排换热管与后排换热管之间的中 心距过大时,整个换热器占用的空间过大,且气流越过前排换热管后,在前排换热管背风侧 形成的气流汇集在前排换热管背风侧的中心位置,导致前排换热管背风侧的涡流保持稳定 态,难以被冲散,削弱了换热效果。当前排换热管与后排换热管之间的中心距过小时,气流 越过前排换热管后,即与后排换热管接触并继续越过后排换热管,前排换热管背风侧的表 面无法与气流接触,因此,前排换热管背风侧的温度无法及时传导给气流,换热效果也有所 降低。将前排换热管与后排换热管之间的中心距设置为d=8~10cm,即可以减小整个换热 器占用的空间,又可以将前排换热管背风侧的涡流及时冲散,还可以使气流越过前排换热 管后再流向前排换热管背风侧的一面充分接触换热,因此,经过对比实验,综合换热性能得 到明显提升。 在第一方面的一种可能的实施方式中,所述前排换热管的截面为圆形,所述后排 换热管的截面短轴长度小于所述前排换热管的直径。 通过本申请第一方面的上述可能的实施方式,后排换热管的短轴长度小于前排换 热管的直径,综合换热性能得到提高。 在本申请的第二方面中,提供一种空调器,应用本申请第一方面中的所述换热器。 附图说明 为了更清楚地说明本申请的实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对实施方 式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地,下面描述中的附图仅 仅是示例性的,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据 提供的附图引伸获得其它的实施附图。 图1是本申请实施例中换热器结构的示意图; 图2是本申请实施例中导热翅片结构的示意图。 附图标记说明: 100、前排换热管; 200、后排换热管; 300、导热翅片; 310、前排翅片;311、前排条缝;312、前排安装孔; 320、后排翅片;321、后排条缝;322、后排安装孔。 5 CN 111578383 A 说 明 书 4/7 页