技术摘要:

本发明公开了一种壳管换热器,包括分液器组件、集气组件、管板、安装在管板上的外壳和位于外壳内的换热管;该外壳与管板所圈围的空间形成为换热腔;每组换热管均包括第一换热管和第二换热管,第一换热管的一端经一管件连通第二换热管的一端;分液器组件安装在管板上, 全部

背景技术:

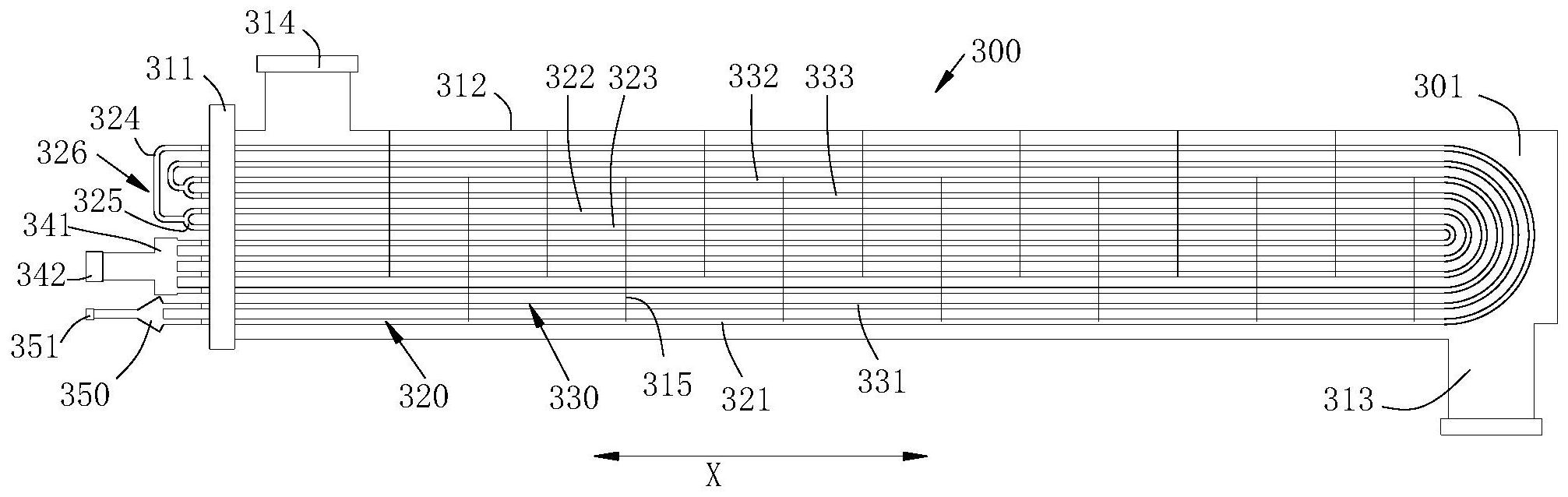

壳管换热器是一种利用封闭在壳体中管束的壁面作为传热面的间壁式换热器,主 要包括管板、壳体、折流板、换热管、管箱、隔板、管程进口、管程出口、壳程接口等几个部分。 换热器的壳体一般为圆筒形,内部装有若干数量的换热管;换热管固定在设置有 孔的管板上;管板外设置有管箱和隔板,制冷剂进入换热器后,管箱将制冷剂分布到各个换 热管内,管箱内的隔板起到改变管内制冷剂流动方向,增加换热管长度的作用,使制冷剂在 换热管内不断的进行蒸发或冷凝换热。换热器的壳体上设置有壳程接口,内部安装有折流 板,壳程介质通过壳程接口进出换热器,通过折流板多次往返横向通过换热管,与换热管内 流动的制冷剂进行热交换。 目前,现有技术中壳管换热器的换热管有直管型和U型两种常见型式。 一般壳管换热器所处的制冷系统的节流机构在换热器外的管路上,制冷剂通过节 流机构降压降温后,一部分制冷剂会闪发形成气态,在进入壳管换热器前气液两相的制冷 剂因为管路转弯、分流器方向位置等的影响,在管路空间内流动过程中产生气液分离,特别 在进入壳管换热器的管箱后因为重力的作用加重了气液相制冷剂分离和分层。已有技术中 壳管换热器的入口管箱内设置有网板具有一定分散和均匀分配制冷剂的功能,但不能改善 制冷剂气液相的分布,蒸发换热时下层换热管的液相成分多,上层换热管的气相成分多,会 使性能发挥不充分,然而制冷剂均匀分布和分配的程度越高越利于换热器各个管路能力的 平衡和性能充分发挥。 另一方面因换热器所在系统和产品的结构尺寸限制,壳管换热器是通过增设管 箱、隔板,密封成若干空间使制冷剂在换热管中不断往返来满足换热需求,然而换热管往返 越多次,换热管越长管程数越多,则管箱、隔板及产生的密封面就越多;特别,在壳管换热器 有两组及两组以上不互相连通的、具有各自进口和出口的制冷剂换热管组的情况下,管箱、 隔板、管板和三者之间密封分隔面的数量也会成倍增加,如一个壳管换热器对应具有两组 不互相连通的、各有一个进口和出口的换热管组时,则管箱与隔板数量需要再乘以二,密封 面也增加一倍;通常换热管内的制冷剂工作压力高,容易产生泄漏,这对管板、管箱与隔板 三者之间的密封隔离要求高,使换热器的制造加工复杂,成本高。 因管箱的体积大、外表面积大,制冷剂与外界环境在管箱外有向外部环境进行的 热交换,产生了额外的热损耗,降低了换热器的效率,同时增加了换热器绝热成本。

技术实现要素:

为解决上述问题,本发明提出了一种壳管换热器,其包括分液器组件、集气组件、 管板、安装在该管板上的外壳以及位于外壳内的至少两组换热管;该外壳沿第一轴线方向 延伸,在外壳上设置有壳程进口和壳程出口;该外壳与管板所圈围的空间形成为换热腔; 5 CN 111578748 A 说 明 书 2/12 页 每组换热管均包括一根第一换热管和至少两根第二换热管,沿制冷剂的流动方 向,该第一换热管的一端经一管件同时连通该至少两根第二换热管的一端; 该分液器组件安装在管板上,该分液器组件连接有第一流体管,该第一流体管的 背离分离器组件的一端形成为第一流体管口,该第一流体管口位于换热腔外,第一换热管 的另一端连接到分液器组件上; 该集气组件安装在管板上,该集气组件连接有第二流体管,该第二流体管的背离 集气组件的一端形成为第二流体管口,该第二流体管口位于换热腔外,第二换热管的另一 端连接到集气组件上。 本申请中,分液器组件可消除制冷剂的气液分离,更加均匀的将制冷剂分配给各 组换热管,使得每组换热管能够均匀且充分的发挥能力,从而提高换热器效率。 本申请中,取消现有技术的管箱、隔板等部件,直接采用管件将每组换热管中的第 一换热管和第二换热管连接为一体,当制冷剂由第一换热管向第二换热管方向流动时,随 着换热管数量的增加,换热面积也相应增加,同时增加换热管的流通面积,以避免随着换热 过程中液相制冷剂不断蒸发形成为气相时,流通阻力增大,增加动力消耗。另外通过管件将 第一换热管和第二换热管进行连接,省去了增加管程长度、使冷剂折返用的管箱的制造和 密封需求,从而降低了产品制造成本。本申请中,所有的管道连接均采用焊接方式,以保证 各管道之间的连接可靠性。 本申请中,由于取消了现有技术中与外部环境具有较大接触面的管箱,仅仅采用 了管件连接,可有效地降低与外部环境的接触面积,减少向外部环境所散发的热能,可有效 地提高换热器的效率,在此基础上,可以减少换热器的绝热成本。 本申请中第一换热管、第二换热管以及管件的材质可以为铜、镍铜、铝或不锈钢材 料中的任意一种。 具体地,该分液器组件包括分液器本体、档位环、压降孔芯和分液管,在该分液器 本体内设置有一降压腔和一缩口腔,该降压腔呈圆筒状, 该降压腔具有一第一中轴线;沿该第一中轴线,该降压腔的一端贯穿该分液器本 体的外壁后形成为降压腔进口,该缩口腔位于降压腔的背离降压腔进口的一侧,且该缩口 腔的内径小于降压腔的内径,使缩口腔与降压腔之间形成一呈环状的抵压面,该缩口腔呈 圆柱形; 在分液器本体内还设置有分液道,对应于每根第一换热管均设置有一分液道,各 分液道经分液管连通其所对应的第一换热管;各分液道的横截面均呈圆形,且各分液道的 内径相同,每一分液道相对于该第一中轴线均倾斜设置,每一分液道均连通该缩口腔; 该压降孔芯设置在该降压腔内,该压降孔芯包括沿该第一中轴线方向延伸的降压 筒,降压筒的外径与降压腔的内径的比值≤0.7,该降压筒的内腔形成为降压孔,该降压孔 沿该第一中轴线方向延伸、且贯穿该降压筒的相对的两端;该档位环固定安装在降压腔进 口,使压降孔芯保持在降压腔内,降压腔经档位环的中心孔连通分液器本体的外部;该降压 孔的内径<缩口腔的内径; 该降压筒的朝向缩口腔的端面形成为抵靠面,在降压筒的外周面上设置有导轨, 该导轨沿该第一中轴线方向、朝背离抵靠面的方向延伸,并超过降压筒的朝向档位环的端 面,导轨伸出降压筒端面的长度与压降筒的外径的比值≥0.7;在降压腔的内周面上开设有 6 CN 111578748 A 说 明 书 3/12 页 滑槽,该导轨滑动地插入到该滑槽内; 在外力的推动下,该压降孔芯能够沿该第一中轴线方向往复移动;在外力的推动 下,该抵靠面能够密封地抵压在该抵压面上; 降压筒的外周面与降压腔的内壁之间具有距离,使降压筒与降压腔之间形成液流 通道,在外力的推动下,压降孔芯能够朝档位环的方向移动,使液流通道连通缩口腔与档位 环的中心孔; 第一流体管连接在分液器本体上,并连通降压腔。 降压筒的外径与降压腔的内径的比值不易太小,最好是≥0.3。另外,导轨伸出降 压筒端面的长度与压降筒的外径的比值也不易太大,最好是≤1.2。 本申请中的各分液道具有的分液管用于连接到各第一换热管上,分液器本体的降 压腔内安装有压降孔芯,压降孔芯能够在降压腔内沿第一中轴线方向移动,但无法旋转,可 避免产生噪声和振动。当制冷剂流入到降压腔内时,由于压降孔的内径小、流动阻力大,制 冷剂会先推动压降孔芯向缩口腔方向移动,使压降筒的抵靠面抵压在降压腔的抵压面上, 形成密封,使制冷剂只能流入压降孔,而由于流通截面积变小,动能增加,流速增大,制冷剂 中的气相和液相发生混合,并在流经缩口腔后被分散进入到各分液道内。由于各分液道的 背离降压腔进口的一侧相交形成为锥尖朝向降压腔进口方向突出的锥状,当流体从缩口腔 流出后,在锥尖的作用下,被分割为多股流体,降低流体在进入到各分液道时的阻力消耗, 使流体能够较为均匀地分配到各个分液道内,并经各分液道进入到各蒸发器支路中,平衡 各蒸发器支路的换热能力,从而提高蒸发器的换热效率。 在制热模式下,壳管换热器作为冷凝器使用时,液态制冷剂由各分液道汇集到缩 口腔内,制冷剂推动压降孔芯朝档位环的方向移动至导轨与档位环抵压,导轨伸出降压筒 端面的部分使得降压筒远离档位环,配合降压筒与降压腔内壁之间具有的空隙,形成液流 通道连通缩口腔,较大的制冷剂的流通面积,使制冷剂绕过降压孔芯而不通过降压孔流出 降压腔,可有效地减少制冷剂的流动阻力,避免制冷剂闪发和过冷度的损失。 进一步,所有分液道均呈直管状,所有分液道的中心线均位于一正圆锥面上; 各分液道相互交叉,在分液器本体内形成一锥状体,该锥状体位于缩口腔的背离 降压腔的一侧,且该锥状体的锥尖朝向降压腔进口方向突出; 所有分液道的中心线均经过一相交点,该相交点位于该第一中轴线上,锥状体的 锥尖也位于该第一中轴线上; 且该降压孔与降压腔同轴设置。 该设计能够使进入到缩口腔内流体能够均匀地分配到各分液道内,且流体在由缩 口腔流出时,经该锥状体的切割能够更加均匀地进入到各分液道内。 具体地,该抵压面和抵靠面两者之一中至少有一个为朝向缩口腔逐渐缩小的圆锥 面,在外力的推动下,抵压面和抵靠面之间形成线密封。该设计仅需要针对形成线密封的区 域进行精加工即可,可降低部件的加工成本,提高加工效率。 本申请中,为减少流体阻力,压降孔的朝向档位环的一端形成为大端朝向档位环 的锥形口,该锥形口的锥角为60-120°。 另外,本申请中,降压孔的长度为5~15毫米,压降孔的内径为5~15毫米。在该条 件的限制下,能够使经过降压孔的气液相制冷剂充分挤压混合,加速后形成紊流态。 7 CN 111578748 A 说 明 书 4/12 页 进一步,在分液道的远离缩口腔的一端形成有插管段,该插管段的内径大于分液 道的内径,在该插管段内插设有分液管;每一分液管均连通一根第一换热管。形成插管段 后,可以避免插入的分液管对分液道的部分堵塞,从而避免流体通道的缩小,而造成的压力 损失。 该集气组件包括一个具有内腔的圆柱型腔体,第一流体管连接在该圆柱型腔体 上,在该圆柱型腔体上设置有若干根气流管,对应于每根第二换热管均设置有一根气流管, 该气流管连接到第二换热管上。制冷剂从第二换热管汇集到圆柱型腔体的内腔中,再从第 二流体管口流出壳管换热器。 具体地,该管件位于换热腔内或换热腔外;当该管件位于换热腔外时,该管件所连 接的第一换热管的一端向外伸出管板,该管件所连接的该至少两根第二换热管一端均向外 伸出管板。 进一步,该第一换热管包括一根第一支管,或该第一换热管由至少两根顺序相接 的第一支管所形成,当该第一换热管由至少两根顺序相接的第一支管所形成时,相邻的两 根第一支管经一个第一弯头连接在一起; 该第二换热管包括一根第二支管,或该第二换热管由至少两根顺序相接的第二支 管所形成,当该第二换热管由至少两根顺序相接的第二支管所形成时,相邻的两根第二支 管经一个第二弯头连接在一起; 该第一支管为直管或U型管;该第二支管为直管或U型管。 进一步,该管件设置有一个且仅设置有一个第一管口,该管件设置有至少两个第 二管口;该第一管口连接第一换热管,该第二管口连接第二换热管;管件位于换热腔内或换 热腔外。根据同一根第一换热管所连接的第二换热管的不同数量,在管件上设置相应数量 的第二管口,以使一个第二管口对应一个第二换热管。在将管件设置于换热腔内时,可以减 少在管板上开孔数量,有利于降低换热器的泄露率。在将管件设置于换热腔外时,可以方便 地对接头处的泄露情况进行监控,而且在焊接管件时,相比换热腔内,在换热腔外具有更大 的操作空间,有利于提高焊接的质量。 进一步,集气组件位于换热腔内或换热腔外; 当该集气组件位于换热腔内时,其所连接的第二流体管由内向外贯穿管板后,使 第二流体管口位于换热腔外;当该集气组件位于换热腔外时,该集气组件所连接的第二换 热管的一端由内向外贯穿管板后、连接到该集气组件上。 根据不同的需要,可以将集气组件设置于换热腔内或换热腔外,在将集气组件设 置于换热腔内时,可以减少在管板上开孔数量,有利于降低换热器的泄露率,和集气组件部 分的向外散热。将将集气组件设置于换热腔外时,可以方便地对接头处泄露情况进行监控, 而且在将集气组件的接头焊接到管板上时,相比换热腔内,在换热腔外具有更大的操作空 间,有利于提高焊接的质量。 进一步,分液器组件位于换热腔内或换热腔外; 当该分液器组件位于换热腔内时,该分液器组件所连接的第一流体管由内向外贯 穿管板后,使第一流体管口位于换热腔外;当该分液器组件位于换热腔外时,该分液器组件 所连接的第一换热管的一端由内向外贯穿管板后,连接到该分液器组件。 根据不同的需要,可以将分液器组件设置于换热腔内或换热腔外,在将分液器组 8 CN 111578748 A 说 明 书 5/12 页 件设置于换热腔内时,可以减少在管板上开孔数量,有利于降低换热器的泄露率,和分液器 组件部分的向外散热。在将分液器组件设置于换热腔外时,可以方便地对接头处泄露情况 进行监控,而且在将分液器组件接头焊接到管板上时,相比换热腔内,在换热腔外具有更大 的操作空间,有利于提高焊接的质量。 具体地,第一弯头位于换热腔内或换热腔外,第二弯头位于换热腔内或换热腔外; 当该第一弯头位于换热腔外时,两根第一支管的朝向相同的一端由内向外贯穿管 板、且向外伸出管板后连接该第一弯头; 当该第二弯头位于换热腔外时,两根第二支管的朝向相同的一端由内向外贯穿管 板、且向外伸出管板后连接该第二弯头。 根据不同的要求,可以将管件、第一弯头或第二弯头设置于换热腔内或换热腔外。 在将第一弯头或第二弯头设置于换热腔内时,可以减少在管板上开孔数量,有利于降低换 热器的泄露率。在将第一弯头或第二弯头设置于换热腔外时,可以方便地对接头处的泄露 情况进行监控,而且在焊接管件和第一弯头及第二弯头时,相比换热腔内,在换热腔外具有 更大的操作空间,有利于提高焊接的质量。 附图说明 图1是本发明的第一种实施例的结构示意图。 图2是本发明的第二种实施例的结构示意图。 图3是本发明的第三种实施例的结构示意图。 图4是本发明的第四种实施例的结构示意图。 图5是本发明的第四种实施例的结构示意图。 图6是分液器组件的第一种结构示意图。 图7是分液器本体的第一种结构示意图。 图8是图7的左视图。 图9是压降孔芯的第一种结构示意图。 图10是图9的左视图。 图11是图10中B-B向的截面图。 图12是图6中A-A向的截面图。 图13是分液器组件的第二种结构示意图。 图14是分液器本体的第二种结构示意图。 图15是压降孔芯的第二种结构示意图。 图16是管件的一种结构示意图。 图17是集气组件的一种结构示意图。