技术摘要:

本发明涉及一种基于热网传输时延及储热特性的热电协同调控方法及系统,其中热电协同调控方法包括:构建调度周期内各时序片段供热负荷变化曲线;评估热网传输延迟性;根据热网传输延迟性描述广义储能系统最大储热能力;根据供热负荷变化曲线对相应时序片段建立广义储能 全部

背景技术:

随着风电、光电等清洁能源的迅速发展及并网发电占比的提高,不但传统燃煤电 厂的作用由原来的供电保电,到当前更多的作为电网调峰的作用存在,而且对机组的调峰 能力也提出了更高的要求。作为城镇集中供热重要基础设施的燃煤热电联产机组,面对城 镇集中供热系统供热面积大、供热管线长、拓扑结构复杂的发展趋势,采用传统的在热电系 统中配置储热装置来改变机组运行方式,提高机组调峰能力,往往难以满足要求,需在新的 储热技术上进行突破,深度挖掘热电联产机组的调峰裕度,解决热电不协同问题,对节能降 耗及大气污染的防治联防联控意义重大。 因此,基于上述技术问题需要设计一种新的基于热网传输时延及储热特性的热电 协同调控方法及系统。

技术实现要素:

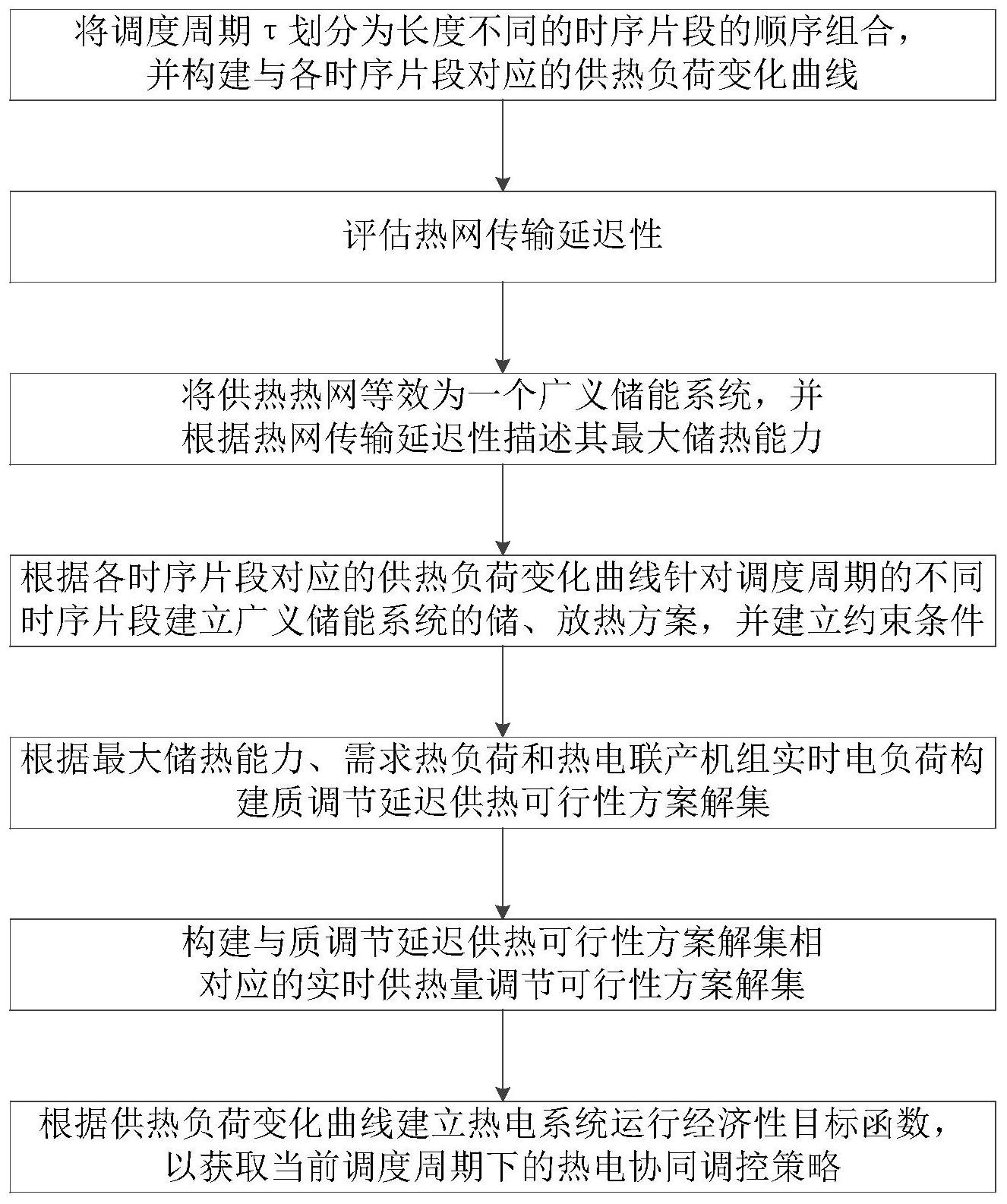

本发明的目的是提供一种基于热网传输时延及储热特性的热电协同调控方法及 系统。 为了解决上述技术问题,本发明提供了一种基于热网传输时延及储热特性的热电 协同调控方法,包括: 将调度周期τ划分为长度不同的时序片段的顺序组合,并构建与各时序片段对应 的供热负荷变化曲线; 评估热网传输延迟性; 将供热热网等效为一个广义储能系统,并根据热网传输延迟性描述其最大储热能 力; 根据各时序片段对应的供热负荷变化曲线针对调度周期的不同时序片段建立广 义储能系统的蓄、放热方案,并建立约束条件; 根据最大储热能力、需求热负荷和热电联产机组实时电负荷构建质调节延迟供热 可行性方案解集; 构建与质调节延迟供热可行性方案解集相对应的实时供热量调节可行性方案解 集;以及 根据供热负荷变化曲线建立热电系统运行经济性目标函数,以获取当前调度周期 下的热电协同调控策略。 进一步,所述将调度周期τ划分为长度不同的时序片段的顺序组合,并构建与各时 序片段对应的供热负荷变化曲线的方法包括: Qsup(t)=fQsup(Tsup,1(t) ,Psup,1(t) ,Tsup,2(t) ,Psup,2(t) ,qsup(t)); 6 CN 111583062 A 说 明 书 2/11 页 其中,Qsup(t)为t时刻机组的供热量,单位为GJ;Tsup,1(t)、Tsup,2(t)分别为t时刻机 组的供、回水温度,单位为℃;Psup,1(t)、Psup,2(t)分别为t时刻机组的供、回水压力,单位为 MPa;qsup(t)为t时刻热网的循环水量,单位为t/h。 进一步,所述评估热网传输延迟性的方法包括: 热媒在热网中的空间传输产生了时间上的延迟Δτ; Δτ(t)=Zdelay*fdelay(qsup(t) ,ΔT(t)); 其中,ΔT(t)为t时刻源侧热媒温度变化之差,单位为℃;Zdelay为热延迟系数。 进一步,所述将供热热网等效为一个广义储能系统,并根据热网传输延迟性描述 其最大储热能力的方法包括: 根据热网传输延迟性、管道管径、管道总长和管道保温特性描述热网持续蓄热能 力: 其中,D为管道管径;L为管道总长;λ(t)为管道保温特性; 根据等效热损失α(t)描述管道保温特性λ(t): λ(t)=fλ(t)(α(t)); 所述供热热网的最大当量蓄热质量为: 其中, 为在用户侧M个热力站平均供热压力 和平均供热 温度 下热媒的比焓值,单位为kJ/kg;ρcon,1为热媒的密度,单位为kg/m3。 进一步,所述根据各时序片段对应的供热负荷变化曲线针对调度周期的不同时序 片段建立广义储能系统的蓄、放热方案,并建立约束条件的方法包括: 针对调度周期的任一时序片段[tn-1,tn]建立广义储能系统的蓄、放热方案: 其中, 为[tn-1 ,tn]时序片段热网的蓄热量或放热量,单位为GJ;α(t)为 [tn-1 ,tn]时序片段热网的等效热损失;Qsto(t)为t时刻的蓄热量或放热量,单位为GJ;Qsup (t)为t时刻机组的供热量,单位为GJ;W(t)为t时刻供热系统的需求热负荷,单位为MWh; 其中,w(t)m为第m个热力站的需求热负荷,单位为MWh; 7 CN 111583062 A 说 明 书 3/11 页 Tcon,1(t)、Tcon,2(t)分别为t时刻第m个热力站的供、回水温度,单位为℃; Pcon,1(t)、Pcon,2(t)分别为t时刻第m个热力站的供、回水压力,单位为MPa; qcon(t)为t时刻第m个热力站的供水量,单位为t/h; 所述约束条件包括: 其中,Q (t)minsup 、Qsup(t)max分别为t时刻机组能够提供的最小供热量和最大供热 量,单位为GJ; 为调度周期τ下供热系统总的需求热负荷,单位为MWh;Ccon为考 虑室外温度变化及建筑物结构差异的调度周期τ下需求热负荷总量预测值。 进一步,所述根据最大储热能力、需求热负荷和热电联产机组实时电负荷构建质 调节延迟供热可行性方案解集的方法包括: 根据最大储热能力Q maxsto(Δt) 、需求热负荷W(t)和热电联产机组实时电负荷Pes (t)确定源侧供热温度的提升ΔTsup,1(t)及其持续时间(Δtqual,即 Fqual(ΔTsup,1(t) ,Δtqual)=fqual(Pes(t) ,W(t) ,Qsto(Δt)max);以及 |ΔTsup,1(t)|≤{T maxsup,1 -T minsup,1 ,δ}; 其中,T max、T minsup,1 sup,1 分别为热网供水温度上下限,单位为℃;δ为保证机组正常 运行的设备爬坡约束参数; 面向调度周期τ的N个长度不同的时序片段,根据质调节温度变量ΔTsup,1(n)及其持 续时间Δtqual(n)的变化组合,可建立面向调度周期τ的质调节延迟供热可行性方案解集 进一步,所述构建与质调节延迟供热可行性方案解集相对应的实时供热量调节可 行性方案解集的方法包括: 在非质调节有效作用区[0,tdealy.1],热媒输运流量变化量Δqsup(t)及新流量条件 下持续的时间Δtquan由各用户或热力站的需求热负荷w(t)m、源侧供热温度的提升ΔTsup,1 (t),以及泵、阀实时运行特性ξpum(t)、ξval(t)确定: 在质调节有效作用区[tdealy.1,τ],热媒输运流量变化量Δqsup(t)及新流量条件下 持续的时间Δtquan由各用户或热力站的需求热负荷w(t)m、源侧供热温度的提升ΔTsup ,1 (t),以及泵、阀实时运行特性ξpum(t)、ξval(t)确定: 8 CN 111583062 A 说 明 书 4/11 页 进一步,所述根据供热负荷变化曲线建立热电系统运行经济性目标函数,以获取 当前调度周期下的热电协同调控策略的方法包括: 根据供热负荷变化曲线建立热电系统运行经济性目标函数: 其中,Dop为设备运行耗电费用;Dfuel为机组的燃料消耗费用; 通过智能寻优算法求解热电系统运行经济性目标函数,获取基于热网传输时延及 储热特性的热电协同优化调控参数解: Fqua(ΔTsup,1,i,Δtqual,i,Δqsup,i(t) ,Δtquan,i(t)); 其中,ΔTsup,1,i、Δtqual,i、Δqsup,i(t)、Δtquan,i(t)分别表示方案i下源侧供热温度 的提升及其持续时间,以及相应的热媒输运流量变化量及新流量条件下持续的时间; 进而获取热电联产机组的实时供热方案Qsup ,i(t)及广义储能系统的储热方案 Qsto,i(t),以构成当前调度周期下的热电协同调控策略。 另一方面,本发明还提供一种基于热网传输时延及储热特性的热电协同调控系 统,包括: 曲线构建模块,将调度周期τ划分为长度不同的时序片段的顺序组合,并构建与各 时序片段对应的供热负荷变化曲线; 评估模块,评估热网传输延迟性; 描述模块,将供热热网等效为一个广义储能系统,并根据热网传输延迟性描述其 最大储热能力; 广义储能系统构建模块,根据各时序片段对应的供热负荷变化曲线针对调度周期 的不同时序片段建立广义储能系统的蓄、放热方案,并建立约束条件; 质调节延迟供热可行性方案解集模块,根据最大储热能力、需求热负荷和热电联 产机组实时电负荷构建质调节延迟供热可行性方案解集; 实时供热量调节可行性方案解集模块,构建与质调节延迟供热可行性方案解集相 对应的实时供热量调节可行性方案解集;以及 热电协同调控策略生成模块,根据供热负荷变化曲线建立热电系统运行经济性目 标函数,以获取当前调度周期下的热电协同调控策略。 本发明的有益效果是,本发明通过将调度周期τ划分为长度不同的时序片段的顺 序组合,并构建与各时序片段对应的供热负荷变化曲线;评估热网传输延迟性;将供热热网 等效为一个广义储能系统,并根据热网传输延迟性描述其最大储热能力;根据各时序片段 对应的供热负荷变化曲线针对调度周期的不同时序片段建立广义储能系统的蓄、放热方 案,并建立约束条件;根据最大储热能力、需求热负荷和热电联产机组实时电负荷构建质调 节延迟供热可行性方案解集;构建与质调节延迟供热可行性方案解集相对应的实时供热量 调节可行性方案解集;以及根据供热负荷变化曲线建立热电系统运行经济性目标函数,以 获取当前调度周期下的热电协同调控策略,有效缓解因电负荷需求变化导致的机组运行负 荷频繁、大幅度波动运行状态,以及由机组热电负荷生产匹配关系限制引起的供热不足问 题。 本发明的其他特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变 9 CN 111583062 A 说 明 书 5/11 页 得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点在说明书、权利要求书 以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。 为使本发明的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合 所附附图,作详细说明如下。 附图说明 为了更清楚地说明本发明