技术摘要:

蓄热装置应用于冷却装置(20、30),所述冷却装置具备使由在工作时伴随发热的发热部(40、41、42、43、70)加热后的冷却水所具有的热散热的热交换器(23、33)和使冷却水在发热部与热交换器之间循环的循环路径(CH3、CL1、CL2)。蓄热装置具备对冷却水所具有的热进行蓄热的蓄热 全部

背景技术:

以往,在专利文献1中公开了对发动机进行冷却的冷却装置。专利文献1的冷却装 置具备使吸收了发动机的排热的冷却水与外部空气进行热交换而使发动机的排热向外部 空气散热的散热用的热交换器即散热器、以及用于弥补散热器的散热能力不足的蓄热装置 等。在专利文献1的冷却装置中,在发动机的发热量大的情况下,通过利用蓄热装置对发动 机的排热进行蓄热,从而抑制散热器的散热能力不足,抑制冷却水的急剧的温度上升。 现有技术文献 专利文献 专利文献1:日本特开平7-208162号公报 然而,专利文献1的蓄热装置是仅在冷却水回路内配置蓄热材料的结构,因此无法 根据需要调整蓄热量。因此,在通过散热器能够充分地对发动机的排热进行散热时,发动机 的排热也被蓄热装置吸热。其结果是,在发动机的发热量增大而散热器的散热能力不足时, 无法使蓄热装置吸收充分的热量,有时无法抑制冷却水的急剧升温。

技术实现要素:

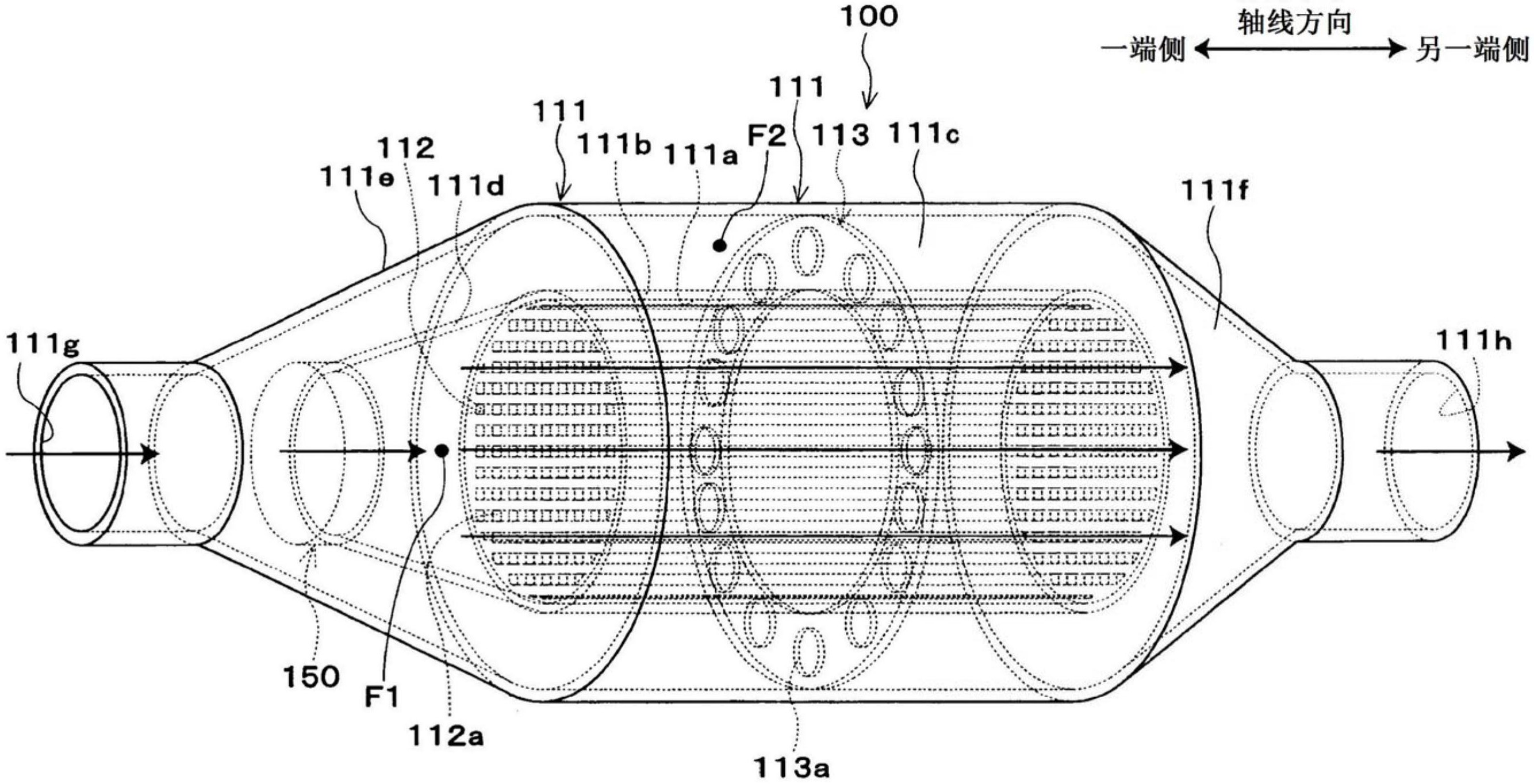

本公开的目的在于提供一种能够抑制冷却水的急剧升温的蓄热装置。 本公开的一个特征例的蓄热装置应用于冷却装置,该冷却装置具备热交换器和循 环路径,该热交换器使由在工作时伴随发热的发热部加热的冷却水所具有的热散热,该循 环路径使冷却水在发热部与热交换器之间循环。蓄热装置具备对冷却水所具有的热进行蓄 热的蓄热部、在供冷却水流通的部位配置蓄热部的第一流路、使冷却水绕过蓄热部而流通 的第二流路、以及对在第二流路中流通的第二冷却水流量相对于在第一流路流通的第一冷 却水流量的流量比进行调整的流量调整部。而且,流量调整部随着冷却水的温度降低而使 第一冷却水流量降低。 由此,随着冷却水的温度降低,第一冷却水流量降低,流入蓄热部的冷却水的流量 降低。因此,当热交换器的散热能力没有不足,在循环路径中流通的冷却水的温度低,不需 要在蓄热部中吸收冷却水所具有的热时,能够抑制在蓄热部中进行不必要的蓄热。 因此,当热交换器的散热能力不足,在循环路径中流通的冷却水的温度高,需要在 蓄热部中吸收冷却水所具有的热时,能够使在蓄热部中冷却水所具有的热充分吸热。因此, 能够提供能够抑制冷却水的急剧升温的蓄热装置。 3 CN 111602024 A 说 明 书 2/19 页 附图说明 图1是第一实施方式的蓄热装置的立体图。 图2是具备第一实施方式的蓄热装置的制冷循环装置的整体结构图。 图3是具备第二实施方式的蓄热装置的热交换器的整体结构图。 图4是具备第二实施方式的蓄热装置的制冷循环装置的整体结构图。 图5是在高温侧冷却水回路配置有蓄热装置的制冷循环装置的整体结构图。