技术摘要:

本发明公开一种基于水滴撞击摩擦的旋转式发电装置,包括发电机外壳、叶片、支撑肋、同心圆环电极、正极引出电极和负极引出电极;多个所述叶片沿径向分布在发电机外壳外部;所述雾状液滴喷向所述叶片表面;多个所述叶片之间电路串联,串联后的正负极分别连接正极引出电 全部

背景技术:

在能源形势日益严重的今天,如何清洁高效地获取能量成为一个我们无法忽视的 问题,自然界丰富的降水资源和潮汐可以成为一种清洁的能量来源。但是传统的水力发电 主要使用电磁发电机,电磁发电机要求充足的供水量并且笨重而效率低下,因此并不适合 收集小规模能量。且现有的电磁发电机发电效率低,不能适应任何供水量情况下的发电。

技术实现要素:

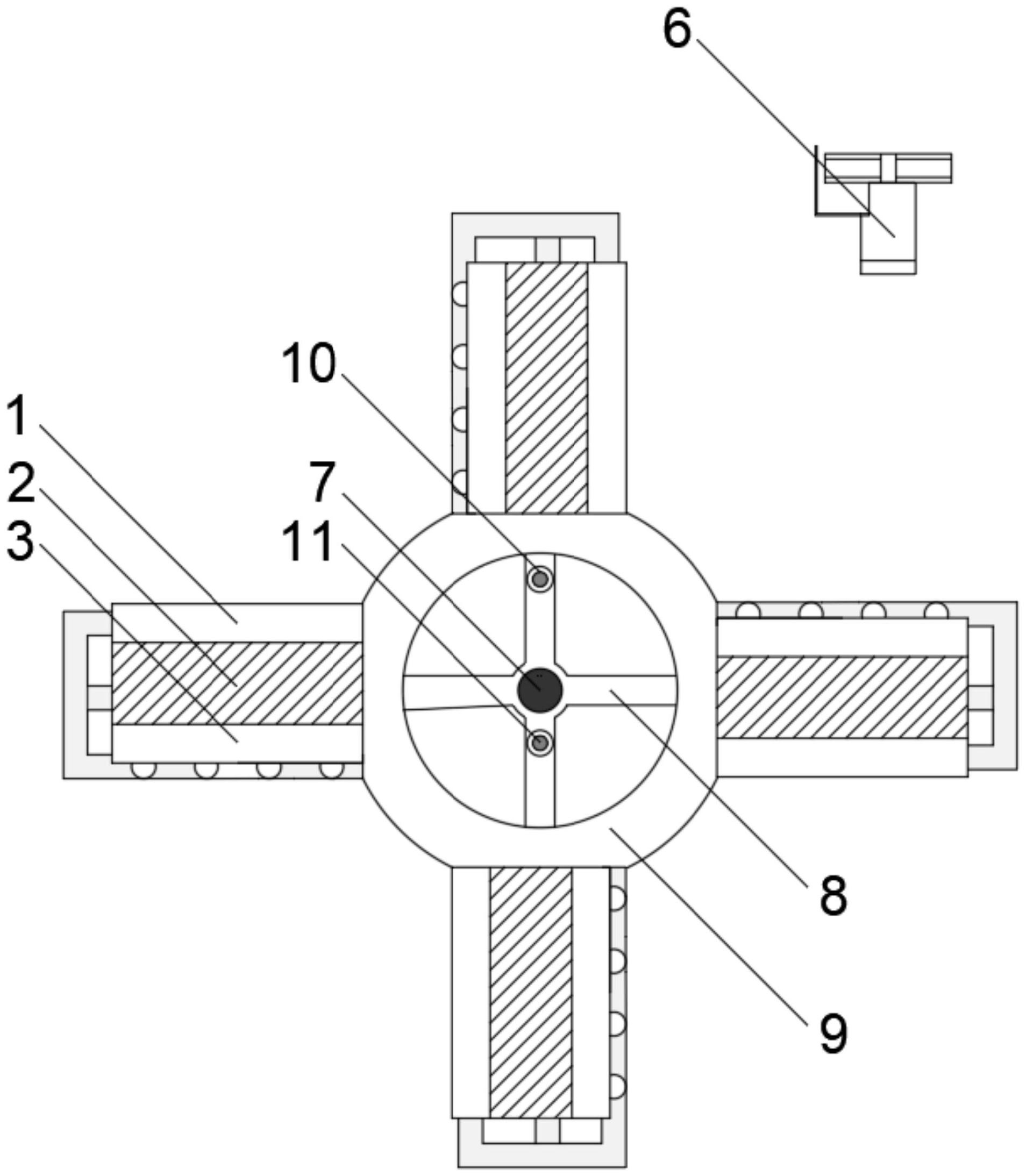

本发明目的在于提供一种基于水滴撞击摩擦的旋转式发电装置,以解决上述发电 机效率低下的技术问题。 为了解决上述技术问题,本发明是通过以下技术方案实现: 一种基于水滴撞击摩擦的旋转式发电装置,包括发电机外壳、叶片、支撑肋、同心 圆环电极、正极引出电极和负极引出电极; 多个所述叶片沿径向分布在发电机外壳外部;所述雾状液滴喷向所述叶片表面; 多个所述叶片之间电路串联,串联后的正负极分别连接正极引出电极和负极引出电极; 所述同心圆环电极和支撑肋安装在发电机外壳内部,正极引出电极和负极引出电 极的端部设置在支撑肋,且正极引出电极和负极引出电极分别与同心圆环电极的内外圈电 刷接触,支撑肋与同心圆环电极相对转动;正极引出电极和负极引出电极与同心圆环电极 形成电刷; 所述叶片包括高聚物薄膜、导电介质、压电薄膜、铝电极、正极连接导线和负极连 接导线,所述铝电极、高聚物薄膜、导电介质和压电薄膜依次贴合连接,压电薄膜引出的正 极与导电介质通过正极连接导线相连接,压电薄膜引出的负极与铝电极通过负极连接导线 相连接;多个所述叶片之间通过正极连接导线与负极连接导线实现串联。 优选地,所述高聚物薄膜为聚四氟乙烯膜或丁醛橡胶;所述高聚物薄膜通过高聚 物前驱体沉积在导电介质上,再加热固化后得到。 优选地,导电介质为ITO导电玻璃。 优选地,所述同心圆环电极包括绝缘衬底和两个同心设置的环形石墨电极,两个 环形石墨电极固定在绝缘衬底内外圈上。 优选地,所述支撑肋一端与外壳相连,一端汇集至圆周中心的过轴孔;过轴孔内设 置有转轴,转轴另一端与所述绝缘衬底中心连接,同心圆环电极固定不动。 优选地,正极引出电极与负极引出电极固定在一组对称的支撑肋上,并且正极引 出电极与负极引出电极距离同心圆环电极中心距离不等,旋转轨迹构成同心圆。 优选地,所述铝电极为薄片状或棒状,并弯折成蛇形。 3 CN 111585465 A 说 明 书 2/5 页 优选地,所述铝电极粘贴于高聚物薄膜表面,其与压电薄膜负极相连接。 优选地,所述叶片有多个,叶片数目大于维持装置连续转动与发电连续性的最小 叶片数。 与现有技术相比,本发明的有益效果是: 本发明基于水滴撞击摩擦的旋转式发电装置与传统的液滴发电机相比,通过液滴 的反复撞击或使用压电效应产生电场促进液滴与高聚物薄膜电子交换使得固体表面的电 荷密度大大提高,使其带有足够多的电荷以实现高效的发电。采用了类场效应管晶体管 (FET)三极管结构设计,铝电极和导电介质(如ITO玻璃)分别相当于源极和漏极,高聚物薄 膜(如聚四氟乙烯)相当于栅极,带有离子的液滴和高聚物薄膜形成沟道接通漏极和源极, 产生体效应。液滴与铝电极接触开始直至接触面积最大时,电荷从导电介质迅速转移到铝 电极,而当两者接触面积由最大开始下降直至液滴脱离,电荷移动方向转向,从铝电极转移 到导电介质。液滴与铝电极接触期间电路形成闭合回路,使得由摩擦引起的大量电荷快速 转移形成电流。 进一步,该电机叶片设计简单,无需使用具有超疏水性等特殊功能的材料,直接以 常规的PTFE膜、ITO导电玻璃板、铝电极和压电薄膜构成发电机也能使水滴碰撞装置后快速 离开表面,使得电荷分离,从而增加PTFE表面的负电荷量。采用叶轮式结构,以适应大水量 的冲击,在此设计下,无需使用具有超疏水性等特殊功能的材料。 进一步,使用压电薄膜在液滴撞击过程中实现对装置的预充电,缩短电荷积累直 至饱和所需时间,并得以使其带有足够多的电荷以实现高效的发电。 进一步,采用了气压控制器驱动的液滴喷雾装置,能精确控制雾化喷嘴出口背压, 从而有效控制雾滴的速度和流量,产生稳定的雾滴,从而使发电频率得到极大提升,电流也 更加稳定。 附图说明 以下将结合附图对本发明的构思、具体结构及产生的技术效果作进一步说明,以 充分地了解本发明的目的、特征和效果。 图1为本发明基于水滴撞击摩擦的旋转式发电装置示意图(以四叶片为例); 图2为图1的侧视图; 图3为RDEG装置叶轮结构三维示意图; 图4为RDEG装置叶片结构三维示意图。