技术摘要:

本发明公开了可视化样品腔、包裹体测温系统及方法,可视化样品腔,包括底托(14)以及上盖(13);在所述底托(14)侧面位于所述样品腔(113)相对应的位置分别开设有温度检测孔(114)和压力调接孔(115),在所述样品腔(113)的腔壁上与所述压力调接孔(115)相应的位置开设有线孔, 全部

背景技术:

流体包裹体地质古流体活动的直接证据,保存着古流体的原始地质、地球化学信 息。在含油气盆地中,油气生成、运移和成藏过程中均会在次生矿物中留下包裹体记录,对 这些包裹体进行岩相学和地球化学分析,能够为揭示油气成因和重建油气运移、成藏过程 提供重要信息。传统的单个包裹体成分分析方法是显微测温法,通过观察包裹体中流体在 不同温度条件下的相变,并与已有相图对比,进而确定包裹体的组成。包裹体分析需满足三 大前提假设,即:(1)均相体系,指的是包裹体形成时捕获的流体是均匀体系;(2)封闭体系, 指的是包裹体形成以后与外界没有物质交换;(3)等容体系,指的是包裹体形成以后体积保 持不变。人们对包裹体的研究都是在实验室正常温度、压力条件下完成的。当包裹体脱离其 形成的温度、压力条件后,其中圈闭的均匀的单相流体会发生相分离,例如,形成气、液两相 包裹体。均一温度是室温条件下呈两相或多相的包裹体,在加热过程中由两相或多相转变 为均匀的单相流体的温度,是显微测温实验所要获得的关键参数之一,除了能够反映包裹 体的组成外,也能在一定程度上反映流体的作用温度。 均一法是最常用的包裹体测温方法,其主要设备是在光学显微镜上安装显微热 台、冷-热台、温度测量设备和光源等。将包裹体薄片(两面抛光,100~300μm厚)置于光学显 微镜载物台上观察包裹体的大小、分布、形态等,从中选择典型的、适合测温的包裹体,并将 含有目标包裹体的薄片放入热台或者冷热台,而后将热台或冷热台放到显微镜载物台上, 改变台体中包裹体样品的温度,观察包裹体中流体相行为,并记录相变温度。然而,无论是 热台还是冷-热台,其工作压力均为1atm。当温度升高时,包裹体中流体受热膨胀,流体压力 逐渐增大,当超过寄主矿物的机械强度时,便会发生包裹体的变形,甚至是流体泄露,从而 破坏了包裹体的等容性和封闭性,无法获得有效的均一温度。深层、超深层是当前油气勘探 的重要领域,其中的含油气流体均具有温度、压力较高的特征。因而,在深层、超深层油气的 生成、运移、成藏和保存过程中形成的含油气包裹体均具有高均一温度和高均一压力的特 征,应用传统的测温手段很难获得有效的均一温度数据。 对于内压较高的包裹体,要测得有效的均一温度,必须对样品施以外压,从而抑制 升温过程由于包裹体内外压差的增大而导致的包裹体体积膨胀,甚至是变形和泄露。前人 曾应用热液金刚石压腔(HDAC)来均一伟晶岩中的熔融包裹体。HDAC的样品腔主要由两颗金 刚石的砧面夹一片金属垫片组成。金刚石砧面直径一般在0.5~2mm之间,对顶砧之间的金 属垫片厚度一般在0.125~0.25mm之间,其中开一小孔,小孔直径一般在0.25~1.3mm之间。 实验样品即放在金属垫片中间开的圆孔中,其上、下两颗钻石砧面挤压,形成密闭样品腔。 其主要流程包括:(1)将含有目标包裹体的小片样品(通常直径<1mm,厚度<0.25mm)放入 HDAC的样品腔;(2)往样品腔中注入一定量的水,一般不充满样品腔,即保留一气泡;(3)挤 4 CN 111551548 A 说 明 书 2/6 页 压对顶砧,密封样品腔。在密封过程中,通过调节气泡的大小调整样品腔中水的密度;(4)将 密封好的HDAC接入温度控制线路,并置于显微镜载物台上加热,通过光学显微镜观察样品 腔和包裹体中流体的相变。在加热过程中,HDAC样品腔中的气泡逐渐缩小,记录气泡消失的 温度即可根据纯水的状态方程得到样品腔中水的密度,而后沿水的等容线加热,流体压力 可通过纯水的状态方程算出。因此,在升温过程中,先是沿水的气-液线增压,当气-液均一 后,沿水的等容线增压,从而实现对包裹体样品施加外压,以减小包裹体内、外的压差,避免 包裹体内、外压差过大而导致变形或泄露。 HDAC实验技术主要用来营造上地壳、下地幔的温度、压力环境,在应用该技术获取 含油气盆地烃类包裹体的均一温度时存在以下主要问题:(1)HDAC样品腔较小,装样困难。 矿物中包裹体的直径或长度一般小于20μm,而在含油气盆地中,尤其是方解石胶结物中的 包裹体一般更小,要找到典型的、适合测温实验的包裹体,并将含有目标包裹体的小片薄片 置于HDAC样品腔中就显得较为困难;(2)HDAC实验中的包裹体样品外压难以精确控制。要保 证高内压包裹体在加热过程中不发生变形或泄露,必须在加热过程中对包裹体样品加以适 中的外压,这一外压值应与包裹体内压值相当,或者略小。然而,HDAC的样品腔是密闭的,只 能在密封之前通过调节水的密度确定样品腔中水的等容线,而后在升温过程中通过水热增 压为包裹体提供外压;(3)HDAC实验流程复杂,需要受过一定训练的专业人员才能熟练掌 握。 因此,必须发明一种便于操作的,同时又能够对样品施加精确外压的包裹体测温 系统及方法,才能够克服高内压包裹体测温过程中易于发生变形或泄露的难题,以获取可 信的测温数据,为深层、超深层油气成藏温度、压力场的恢复提供技术支撑。

技术实现要素:

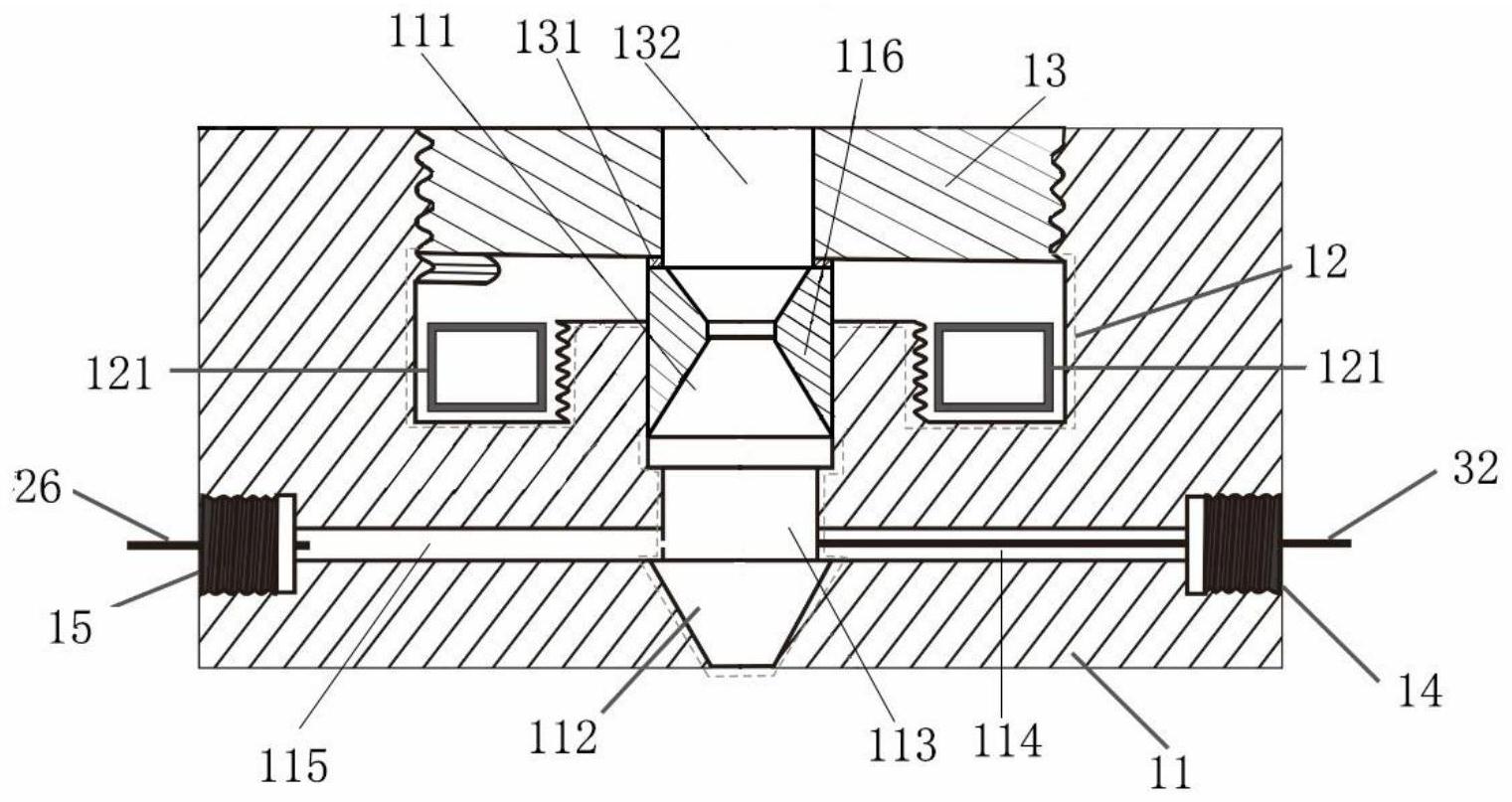

发明目的:本发明根据包裹体显微测温工作的需要,设计新的可视化样品腔,在测 温过程中对包裹体施以外压,进而避免升温过程中包裹体内外压差过大而发生变形或泄 露,确保了包裹体的等容性和封闭性,以获取可靠的测温数据。应用该方法可以获取高内压 包裹体的有效均一温度数据,满足矿床学和石油地质学研究的需要。 技术方案: 一种可视化样品腔,包括中间开设有凹槽的底托以及安装在所述凹槽上的上盖; 在所述凹槽下方设置有样品腔,所述样品腔通过上、下蓝宝石安装在所述底托上 密封形成;所述上盖上与上、下蓝宝石相对应的位置开设有透光孔;所述底托与所述上盖中 间形成的加热腔,在所述加热腔内设有加热片; 在所述底托侧面位于所述样品腔相对应的位置开设有用于热电偶伸入至与所述 样品腔腔壁接触的温度检测孔;在所述底托侧面位于所述样品腔相对应的位置开设有用于 外接压力控制系统的压力调接孔,在所述样品腔的腔壁上与所述压力调接孔相应的位置开 设有线孔。 所述底托采用耐腐蚀、耐温度范围为22~500℃和耐压力范围0.1~100MPa的材料 制作而成。 所述上蓝宝石和所述下蓝宝石形状大小相同,均为圆台形,其下底面直径均大于 所述样品腔直径,上底面直径大于4mm;所述上、下蓝宝石的下底面相对设置安装在所述底 5 CN 111551548 A 说 明 书 3/6 页 托上密封形成所述样品腔,其中,所述上蓝宝石通过安装架可拆卸地安装在所述底托上,所 述安装架为中空结构,其中空结构设有形状与所述上蓝宝石相同的安装腔,所述上蓝宝石 安装在所述安装腔内,所述安装架可拆卸的安装在所述样品腔上方;所述下蓝宝石的上底 面高于所述底托的底面0.1mm~0.5mm。 在所述安装架的中空结构位于所述安装腔的上部设有透光腔,所述透光腔底部直 径与所述安装腔的顶面直径一致,且向上直径逐渐增大;在所述上盖位于所述透光孔所在 位置向下延伸形成有凸块,所述安装架的顶部抵在所述凸块上。 在所述安装架底部外部设有凸台,在所述底托位于所述样品腔上方的内壁上设有 相应的凸缘,二者相互配合实现所述安装架的安装。 所述样品腔直径为3~7mm,高度为0.5~7mm。 所述加热片为嵌在所述底托中位于所述上蓝宝石外侧的环形加热陶瓷。 所述温度检测孔位置处的所述样品腔腔壁厚度为1~5mm。 一种包裹体测温系统,包括: 前述可视化样品腔; 压力控制系统,包括依次连接的加压泵、1号高压阀门、压力传感器及压力表;所述 1号高压阀门通过不锈钢高压管与前述可视化样品腔的所述压力调接孔连接,在所述不锈 钢高压管上设有2号高压阀门; 温度检测系统,包括依次连接的热电偶和温度表,所述热电偶伸入前述可视化样 品腔的所述温度检测孔与所述样品腔腔壁接触,测量样品温度。 一种包裹体测温方法,包括步骤: (1)通过镜下岩石学观察,选取适合测温的典型包裹体样品,并制成长度小于7mm 的包裹体薄片样品; (2)打开可视化样品腔的上盖,取出含上蓝宝石的安装架,将步骤(1)制成的包裹 体薄片样品放入样品腔,将安装架安装好; (3)将含有样品的可视化样品腔置于光学显微镜载物台上,调节其在载物台上的 位置,确保透射光通过上、下蓝宝石窗口;观察样品腔中包裹体薄片样品,并找到目标包裹 体; (4)压力控制系统的加压泵事先泵吸入纯水,打开所有高压阀门的进、出口,盖上 可视化样品腔的上盖,通过加压泵缓慢加压,用水将可视化样品腔中的空气排出,并在显微 镜下观察样品腔中是否充满水,若已充满,则拧紧可视化样品腔的上盖; (5)通过加热腔的加热片给样品腔缓慢加热,并在显微镜下观察包裹体中流体的 相变;直到包裹体中的多相流体均一为均匀的单相流体,记录此时的温度;而后降温,观察 到单相流体分离为多相流体后,再次缓慢加热,记录多相流体均一为单相流体的温度;重复 上述操作2~3次以确定流体均一温度。 有益效果:本发明尤其适用于内压较高的包裹体均一温度的测定,通过对包裹体 样品施加外压,减小了加热过程中包裹体的内外压力差,从而避免包裹体发生变形或泄露, 保证了包裹体的等容性和封闭性。该方法克服了常规热台(冷热台)无法测定高内压包裹体 均一温度的难题,也解决了热液金刚石压腔样品腔较小以及操作复杂等难题。利用该方法, 可以测定高内压包裹体的均一温度,提高了实验效率,能为深层、超深层油气生成、运移、成 6 CN 111551548 A 说 明 书 4/6 页 藏和保存研究提供有效的测试分析数据。 附图说明 图1为本发明的可视化样品腔剖面结构示意图。 图2为本发明的高内压包裹体测温系统示意图。 其中,1为可视化样品腔,2为压力控制系统,3为温度监测系统,4为显微镜,5为计 算机; 11为底托,111为上蓝宝石,112为下蓝宝石,113为样品腔,114为温度检测孔,115 为压力调接孔,116为安装架,12为加热腔,121为环形加热片,13为上盖,131为凸块,132为 透光孔,14为温度检测口,15为压力调接口;21为加压泵,22为压力传感器,23为压力表,24 为1号高压阀门,25为2号高压阀门,26为高压管;31为温度计,32为热电偶。