技术摘要:

本发明公开了一种基于光伏单元连接器的新架构光伏模块,第一新架构光伏子模块设置第一正极、第一负极和第一光伏单元公共端;第二新架构光伏子模块设置第二正极、第二负极和第二光伏单元公共端;第一负极连接第二正极和电感的一端;第一光伏单元连接正极连接第一光伏单 全部

背景技术:

目前,光伏的主流使用形式是集中式发电,即将光伏模块(PV module)进行串联和 并联得到光伏阵列(PV array),保证足够高的输出电压和电流后,由大功率集中式并网逆 变器进行最大功率点跟踪(MPPT)和并网控制,该方式优点明显,即拓扑结构与控制简单、成 本相对较低。但也存在明显缺点,即变化范围极宽的输入电压要求采用高耐压、高导通阻抗 的器件,且后级的逆变器直流电压利用率低,造成逆变器效率偏低;此外,由于局部阴影、光 伏电池模块安装角偏差、灰尘、电气参数差异等因素的影响,光伏阵列中,每块电池模块输 出最大功率点(MPP)处电压与电流不可能一致,导致光伏阵列输出功率受限于功率最小的 光伏模块,这种现象称为功率失配,严重时损失功率达30%以上,长期运行会导致光伏模块 上产生热斑,并烧毁模块。 市场上最常见的是72光伏单元(PV cell)、开路电压约36V的光伏模块,每块光伏 单元的开路电压约0.6V,每24单元组成一光伏子模块(PV submodule),并接旁路二极管防 止功率失配时对其他子模块产生影响。 解决集中式发电问题的常用方法包括光伏直流模块(亦称光伏优化器)、光伏交流 模块(亦称光伏微逆变器)以及差分功率处理(DPP)方案,三种方案可以保证光伏模块(常见 功率约200W)实现MPP运行,但也存在如下的问题: 1、直流模块与交流模块两种方案均采用两级式电路结构,两级变换均为全功率变 换器(FPP),造成控制复杂、效率低、成本高;且光伏模块内部的旁路二极管造成模块功率输 出特性包含多个局部峰值,增加了MPPT算法的难度; 2、DPP方案虽然属于部分功率变换(PPP),也可以去除模块中的旁路二极管,且光 伏子模块之间的功率失配也能解决,但为获得匹配后级变换器或负载的电压,需通过集中 DC/DC变换器稳定输出电压,因此该方案仍存在结构复杂、效率低的缺点; 3、从最小的光伏单元层级考虑,功率失配时,三种方案均会造成能量输出的损失。 考虑到功率传输路径与器件耐压对等的问题,光伏单元为基础的结构宜在有限单 元数量的范围内组成光伏子模块。目前,光伏DPP的研究主要集中在诸如DPP变换器处理功 率最优控制、子模块分布式MPPT与模块级DPP变换器最小功率跟踪、柔性多目标MPPT、可靠 性分析、拓扑结构优化、控制策略优化等,尚未找到文献专门研究如何连接子模块以实现子 模块之间的独立控制,并降低与其他子模块之间的能量耦合关系。一些研究人员将光伏模 块与DPP变换器分别进行串联以获得匹配负载的电压,但在间隔了多个单元的两个子模块 间出现功率失配时,开关电容效率将变得很低,所以该方法仅适用于一些低压、串联子模块 数量较少的场合。另外部分研究采用光伏-隔离母线(PV-IB)的DPP方案,将各光伏模块进行 串联,DPP变换器的输出端并联,在光伏子模块功率失配时,能量仅在存在差异功率光伏子 3 CN 111555259 A 说 明 书 2/9 页 模块对应的DPP变换器中流动,DPP变换器处理功率较小,但每一个光伏子模块的基准电压 为光伏总输出电压的1/N(N为子模块的总量),控制的复杂程度随着级联光伏模块数量的增 加而剧增。另有研究方案将光伏子模块与DPP变换器相串联,并将之作为一个整体与其他单 元串联。光伏电池功率失配时,DPP变换器处理功率较小,但由于DPP变换器与光伏电池的串 联关系,即使光伏子模块之间不存在功率失配,DPP变换器上也会流过与光伏子模块相等的 电流,增加了系统损耗。

技术实现要素:

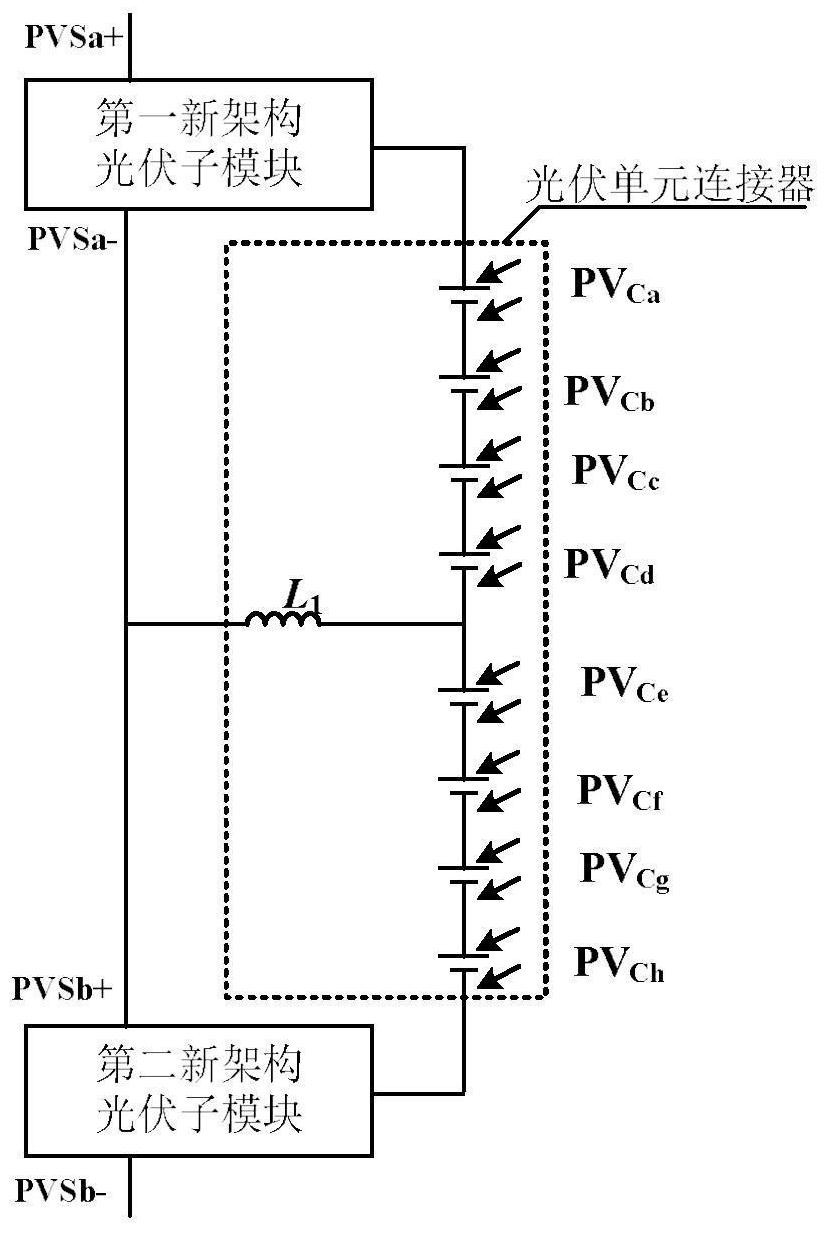

针对以上问题,本发明提出一种基于光伏单元连接器的新架构光伏模块。 为实现本发明的目的,提供一种基于光伏单元连接器的新架构光伏模块,包括第 一新架构光伏子模块、第二新架构光伏子模块、第一光伏单元连接器、第二光伏单元连接 器、第三光伏单元连接器、第四光伏单元连接器、第五光伏单元连接器、第六光伏单元连接 器、第七光伏单元连接器、第一八光伏单元连接器、和电感;所述第一新架构光伏子模块设 置第一正极、第一负极和第一光伏单元公共端;所述第二新架构光伏子模块设置第二正极、 第二负极和第二光伏单元公共端; 第一负极依次连接第二正极和电感的一端;第一光伏单元连接的正极连接第一光 伏单元公共端;第一光伏单元连接器的负极连接第二光伏单元连接器的正极,第二光伏单 元连接器的负极连接第三光伏单元连接器的正极,第三光伏单元连接器的负极连接第四光 伏单元连接器的正极,第四光伏单元连接器的负极依次连接第五光伏单元连接器的正极和 电感的另一端,第五光伏单元连接器的负极连接第六光伏单元连接器的正极,第六光伏单 元连接器的负极连接第七光伏单元连接器的正极,第七光伏单元连接器的负极连接第八光 伏单元连接器的正极,第八光伏单元连接器的负极连接第二光伏单元公共端。 在一个实施例中,所述第一正极为基于光伏单元连接器的新架构光伏模块的正 极;第二负极为基于光伏单元连接器的新架构光伏模块的负极。 在一个实施例中,所述第一新架构光伏子模块和第二新架构光伏子模块均包括8 个开关管,各个开关管的驱动信号保持相邻互补的原则;所述第一新架构光伏子模块和第 二新架构光伏子模块的16个开关管分为8组光伏模块。 具体地,8组光伏模块之间形成16个差分功率传输回路。 在一个实施例中,所述电感用于平衡所述第一新架构光伏子模块和所述第二新架 构光伏子模块之间的瞬时功率差异。 上述基于光伏单元连接器的新架构光伏模块,将第一负极依次连接第二正极和电 感的一端,第一光伏单元连接的正极连接第一光伏单元公共端,第一光伏单元连接器的负 极连接第二光伏单元连接器的正极,第二光伏单元连接器的负极连接第三光伏单元连接器 的正极,第三光伏单元连接器的负极连接第四光伏单元连接器的正极,第四光伏单元连接 器的负极依次连接第五光伏单元连接器的正极和电感的另一端,第五光伏单元连接器的负 极连接第六光伏单元连接器的正极,第六光伏单元连接器的负极连接第七光伏单元连接器 的正极,第七光伏单元连接器的负极连接第八光伏单元连接器的正极,第八光伏单元连接 器的负极连接第二光伏单元公共端,这样在各光伏单元由于局部阴影、老化程度、安装角度 等不同引起的功率失配时,光伏单元连接器实现了不同光伏子模块之间功率失配时的差分 4 CN 111555259 A 说 明 书 3/9 页 功率转移,保证了不同子模块具有相等的输出电流,提升了光伏系统的功率获取率,可以降 低基于光伏单元连接器的新架构光伏模块所在系统的损耗;此外,光伏单元连接器本身也 是发电单元,可有效降低光伏模块的集成成本。 附图说明 图1是一个实施例的新架构光伏子模块结构示意图; 图2是一个实施例的基于光伏单元连接器的新架构光伏模块结构示意图; 图3是一个实施例的基于光伏单元连接器的新架构光伏模块的电路结构图。