技术摘要:

本发明提供了一种农业面源污染控制生态治理系统及治理方法,涉及生态治理技术领域,依次包括:农田、集水窖、生态拦截沟渠、水解酸化池、混合植物湿地、以及立体生境净化塘;农田中的污染源流入集水窖;集水窖用以对污染源实现污染源汇集、调节、沉砂处理;生态拦截沟 全部

背景技术:

点源污染和面源污染是导致我国地表水体污染的主要两大污染方式,随着人们对 点源污染控制的重视,点源污染已得到较好的控制和管理,但面源污染逐渐成为或已成为 影响水环境质量的主要污染形式。与点源污染来源于工厂、污水处理厂等固定污染源不同, 面源污染来自于分散的污染源。其中来自农业的面源污染是面源污染中分布最广泛,对水 体环境威胁最大的一部分。农业面源污染通常指在农业生产活动中,农田中的泥沙、壤中 流、农药及其它污染物在灌溉或降水过程中迅速通过地表径流壤中流。农田排水和下渗进 入水体而造成的地表水和地下水环境污染。 农业面源污染的形成是一个综合过程,受到土壤、地形、降水、土地覆盖、人类活动 诸多因素的影响。根据各因素在面源污染形成中起的作用,将其概括为源因子和迁移因子 两大类。源因子指影响污染物来源的各个因素,主要包括土壤养分含量、外界养分投入(化 肥、有机肥等)、居民生活及蓄禽养殖等;迁移因子指影响污染物迁移因素,包括降水、坡度、 坡长、迁移距离、土地利用方式等。农业面源污染的特征是:分布范围广、影响因子众多、随 机性大、形成机理复杂、潜伏滞后性强。 简言之,农业面源污染是指供助降雨灌溉或水融使农田土壤表面或土体中的氮、 磷等污染物向地表水和地面水迁移的过程,是地表水富营养化或地下水硝酸盐污染的主要 原因之一。农业面源污染亟待治理,然而在以往的农业面源污染治理过程中大多采用城镇 污水或水利治理的某些模式,没有形成具有农业面源污染治理的特色。因此,就急需一种更 佳有效的治理措施。 通过检索,1)公开号为CN109158410A的发明专利提供了一种综合治理典型农业面 源污染的方法及系统。该方法包括控制农业面源污染源头,以使初始污染物形成第一治理 物;第一治理物进行生态拦截第一治理物,形成第二治理物;第二治理物进行生态修复第二 治理物,形成排放物。该系统包括按照初始污染物的流向依次设置的污染源头控制子系统、 生态拦截子系统以及生态修复子系统。本申请提供的方法及系统在控制农业面源污染源头 后,通过生态拦截的方式处理污染物,最后通过生态修复的方式对处理后的污染物进行末 端治理,以此形成整体的有机治理以及综合治理。本申请提供的方法及系统能够构建资源 节约型、环境友好型、生态保育型可持续农业生产模式,使得农业面源污染得到有效监控和 治理。2)公告号为CN105659962B的发明专利提供了一种水稻种植区农业面源污染生态治理 方法,从农业面源污染流出农田到进入下游受纳水体的整个过程入手,提出三道防线的具 体减污技术,以田间节水灌溉与水肥综合调控减少农业面源污染排放的源头控制为第一道 防线,生态沟对农业面源污染的去除净化为第二道防线,塘堰湿地对农业面源污染的去除 净化为第三道防线,三道防线之间为串联关系,即首端为第一道防线,其次联接到第二道防 4 CN 111592175 A 说 明 书 2/8 页 线,最后联接到第三道防线。本发明方法对农业面源污染中的氮磷排放净化效果好,提高了 氮磷利用率,建设成本和运行成本均较低廉,丰富了水稻灌区植物多样性,适合在南方种植 水稻的地区进行推广。以上均不同于本申请中的水体酸化后通过混合植物湿地基质-微生 物-植物的组合生态系统的关键治理措施,不构成本申请的技术启示。

技术实现要素:

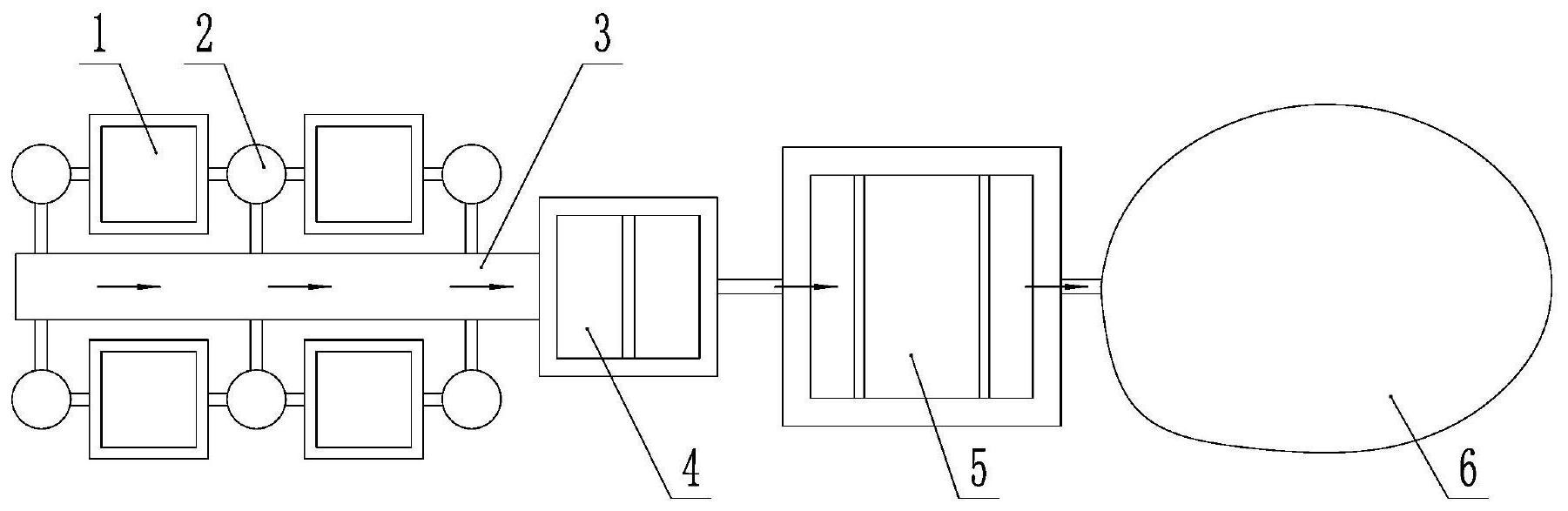

有鉴于此,本发明的目的在于提供一种农业面源污染控制生态治理系统,从农田 排水污染物的发生区域、路径、趋向入手,实施近源拦截、过程控制、尾端净化的多段过程拦 截净化,提高了拦截系统的处理效率和耐冲击负荷能力,稳定了设施出水水质。 为实现以上目的,本发明采用的技术方案如下: 本发明提供了一种农业面源污染控制生态治理系统,按照污染源的流向依次包 括:农田、集水窖、生态拦截沟渠、水解酸化池、混合植物湿地、以及立体生境净化塘; 所述农田周边的生态田梗周边种植生态田梗植物,农田中的污染源流入集水窖; 所述集水窖上设有集水窖进水口,底部设有排砂管,上方一侧设有集水窖排水管, 所述集水窖排水管排向生态拦截沟渠中; 所述生态拦截沟渠中的坡面种植沟渠坡面植物,渠底种植沟渠底面植物,经处理 后流向水解酸化池中; 所述水解酸化池分为水解段和酸化段,所述水解段中设置水解段填料,酸化段中 设置酸化段填料,污染源依次流经水解段填料、酸化段填料; 所述混合植物湿地包括配水渠、混合植物湿地主体、集水渠,其中混合植物湿地主 体中设置上部布水层、湿地填料层、底部集水层,上部布水层的上方设置土壤层,土壤层中 配植植物层;污染源依次流经配水渠、上部布水层、湿地填料层、底部集水层、集水渠;集水 渠流向立体生境净化塘中; 所述立体生境净化塘包括塘底锁污层、塘底沉水植物、塘中的鱼类和塘中水面上 的生态浮床、塘底坡边种植的沉水植物带、塘坡中段种植的浮游植物带、靠近浮游植物带上 部种植的浮叶植物带、塘坡上部水陆交界处种植的挺水植物带、塘滨地带种植的湿生植物 带、以及塘堤面陆域种植的陆生植物带;经立体生境净化塘处理后,达标排放。 进一步地,所述生态田梗植物为大豆、豌豆、水芹菜中的一种或多种。 进一步地,所述沟渠坡面植物为草本植物,如狗牙根或黑麦草等;沟渠底面植物为 挺水植物,如石菖蒲或水芹菜等。 进一步地,所述水解酸化池中设置用于堆料、且带过水孔的支撑板,支撑板上方设 置将水解酸化池分成水解段和酸化段的隔板。 进一步地,所述水解段填料为稻壳;所述酸化段填料为小麦、玉米、油料、棉花等农 作物秸秆中的任何一种或多种混合物。 进一步地,所述土壤层中配植芦苇、香蒲、美人蕉、再力花中的一种或多种。 进一步地,所述湿地填料层为沸石和煤渣混合料。 进一步地,所述上部布水层、底部集水层中填充为砾石;上部布水层中设置与配水 渠连通的上部布水管,底部集水层中设置与集水渠连通的底部集水管。 本发明还提供了一种农业面源污染控制生态治理方法,包括以下步骤: 5 CN 111592175 A 说 明 书 3/8 页 S1、污染源汇集、调节、沉砂处理:污染源从农田流经集水窖,集水窖对水量和水质 进行调节,沉砂由排砂管排出,上层液经集水窖排水管流向生态拦截沟渠中; S2、吸氮磷、除农残:经S1处理后的污染源进入生态拦截沟渠后,通过沟渠坡面植 物、沟渠底面植物吸纳氮磷以及水体中残留农药,改善净化水质,后流向水解酸化池中; S3、水解、酸化处理:经S2处理后的污染源进入水解酸化池的水解段,水解段填料 经水解反应使废水中含有农药成分的大分子有机物开环断键;经过水解生物反应后的污染 源进入酸化段,在酸化段填料作用下,使开环断键后的大分子有机物酸化为可溶性小分子, 之后流向混合植物湿地; S4、混合植物湿地进一步去除氮磷:经S3处理后的污染源进入混合植物湿地中的 配水渠,并流入上部布水层,再经湿地填料层向下流进入底部集水层之后进入集水渠中,湿 地填料层、土壤层和配植植物层形成基质-微生物-植物的组合生态系统,进一步去除氮、 磷,之后流向立体生境净化塘; S5、立体生境净化塘最终修复:经S4处理后的污染源流入立体生境净化塘,塘底锁 污层有效地阻止底泥中的磷向水体中释放,由塘底沉水植物、鱼类和生态浮床组成的微生 物系统,利用植物的根系吸收水中的总磷、氨氮、有机物等使塘内水体的营养物质得到转 移,使水体得到净化;靠塘底坡边种植的沉水植物带、塘坡中段种植的浮游植物带、靠近浮 游植物带上部种植的浮叶植物带、塘坡上部水陆交界处种植的挺水植物带、塘滨地带种植 的湿生植物带、以及塘堤面陆域种植的陆生植物带形成的水陆立体生境,对有机物氮、磷进 行有效拦截和净化;经以上几步处理之后达标排放。 进一步地,S3中水解段填料为稻壳,水解生物反应时间不低于半小时;酸化段填料 为小麦、玉米、油料、棉花中的一种或多种,酸化反应时间不低于1个小时。 与现有技术相比,本发明的有益效果是:从农田排水污染物的发生区域、路径、趋 向入手,实施近源拦截、过程控制、尾端净化的多段过程拦截净化,提高了拦截系统的处理 效率和耐冲击负荷能力,稳定了设施出水水质。 1、本发明中通过沟渠坡面植物、沟渠底面植物吸纳氮磷以及水体中残留农药,改 善净化水质,还可以利用沟渠内的坡降比,以延长停留时间,促进流水携带颗粒物质的沉 降。 2、本发明中通过设置在水解段的水解段填料中的稻壳时,控制水解生物反应时间 半个小时,使废水中含有农药成分的大分子有机物开环断键;水解段填料采用稻壳是为了 富集和增加水解微生物的数量,促进水解生物反应,经过水解生物反应后的待处理水进入 酸化段,通过设置在酸化段的酸化段填料,可以是小麦、玉米、油料、棉花等农作物秸秆中的 任何一种,控制酸化反应时间1个小时,使开环断键后的大分子有机物酸化为可溶性小分 子,以提高BOD/COD的比值,即可生化性,为下阶段处理以提高对有机污染物的去除率,打好 基础;酸化段填料采用农作物秸秆是为了富集和增加酸化微生物的数量,促进酸化生物反 应。 3、本发明中湿地填料层、土壤层和配植植物层形成基质-微生物-植物的组合生态 系统,当处理水通过系统时,由于长有植物根系、生物膜的填料层对污水产生过滤、沉淀、吸 附等物理作用;植物生长对污水中的污染物吸收和同化;通过湿生植物的导气组织向水体 和填料层输送氧气,使填料周围的多种微生物在厌氧、缺氧、好氧等复杂状态下消化降解污 6 CN 111592175 A 说 明 书 4/8 页 染物,对氮、磷有进一步的去除。 4、本发明中由塘底沉水植物、鱼类和生态浮床组成的微生物系统,利用植物的根 系吸收水中的总磷、氨氮、有机物等使塘内水体的营养物质得到转移,使水体得到净化;靠 塘底坡边种植的沉水植物带、塘坡中段种植的浮游植物带、靠近浮游植物带上部种植的浮 叶植物带、塘坡上部水陆交界处种植的挺水植物带、塘滨地带种植的湿生植物带、以及塘堤 面陆域种植的陆生植物带形成的水陆立体生境,对有机物氮、磷进行有效拦截和净化。 附图说明 为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附 图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对 范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这 些附图获得其它相关的附图。 图1为本发明实施例的治理流程图; 图2为本发明图1中系统布局示意图; 图3为本发明图2中集水窖主剖结构示意图; 图4为本发明图2中生态拦截沟渠剖视结构示意图; 图5为本发明图2中水解酸化池主剖结构示意图; 图6为本发明图2中混合植物湿地主剖结构示意图; 图7为本发明图6中底部集水管俯视结构示意图; 图8为本发明图2中立体生境净化塘主剖结构示意图。 图中:1、农田;2、集水窖;21、集水窖进水口;22、排砂管;23、集水窖排水管;3、生态 拦截沟渠;31、沟渠坡面植物;32、渠底面植物;4、水解酸化池;41、水解段;42、酸化段;43、水 解段填料;44、酸化段填料;45、支撑板;46、隔板;5、混合植物湿地;51、配水渠;52、混合植物 湿地主体;521、上部布水层;522、湿地填料层;523、底部集水层;524、土壤层;525、上部布水 管;526、底部集水管;53、集水渠;6、立体生境净化塘;61、塘底锁污层;62、塘底沉水植物; 63、鱼类;64、生态浮床;65、沉水植物带;66、浮游植物带;67、浮叶植物带;68、挺水植物带; 69、湿生植物带;70、陆生植物带。