技术摘要:

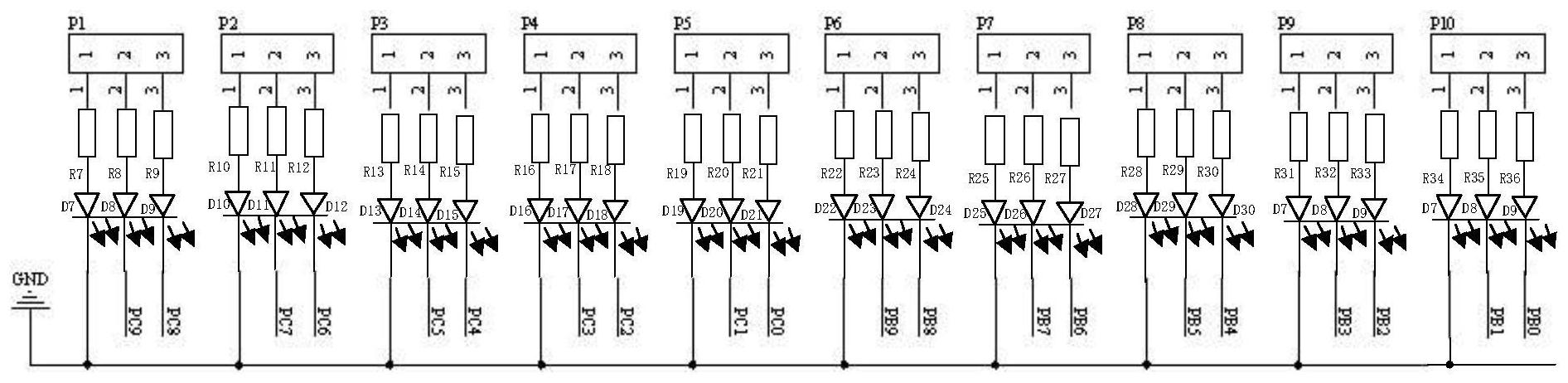

本发明实施例涉及电子电路技术领域,具体涉及一种无人售卖机的线缆检测电路。包括10个端子,其中,每一个端子的输出侧的引脚1通过发光二极管接地;引脚2、3分别通过发光二极管连接控制芯片对应的引脚。输入侧的引脚1接电机的电源;引脚2接地线,引脚3接反馈线;本申请 全部

背景技术:

目前人工检测电缆线的流程耗时长,同时大批量电缆同时检测的情况下人工方式 容易出现漏检、误检等隐患;无人售卖机的出厂效率低下、机器故障率高。

技术实现要素:

为此,本发明实施例提供一种无人售卖机的线缆检测电路,以解决上述问题。 为了实现上述目的,本发明实施例提供如下技术方案: 根据本发明实施例的第一方面,一种无人售卖机的线缆检测电路,包括: 多个接线端子;控制芯片; 对于任意的一个接线端子,输出侧包括三个引脚;输入侧包括三个引脚; 输入侧的第一引脚连接输出侧的第一引脚; 输入侧的第二引脚连接输出侧的第二引脚; 输入侧的第三引脚连接输出侧的第三引脚; 对于输入侧; 输入侧的第一引脚连接对应的电机的电源线; 输入侧的第二引脚连接所述电机的接地线; 输入侧的第三引脚连接所述电机的反馈线; 对于输出侧; 第一引脚接地;第二引脚和第三引脚分别接控制芯片的对应的引脚; 在第一引脚、第二引脚和第三引脚分别所在的回路上设置有发光二极管; 检测时,如果发光二极管亮,则表明发光二极管所在的回路的线缆正常,如果发光 二极管灭,则表明发光二极管所在的回路的线缆故障。 进一步地,接线端子的数量为N个; 控制芯片至少包括输出引脚2 N个: 其中, 控制芯片的第一输出引脚分别连接每一个接线端子的输入侧的第三引脚; 控制芯片的第二输出引脚分别连接每一个接线端子的输入侧的第二引脚; 控制芯片的第三输出引脚到第N输出引脚分别对应连接每一个接线端子的第一引 脚。 进一步地,接线端子的数量为10个; 控制芯片包括12个输出引脚: 第一输出引脚分别连接每一个接线端子的输入侧的第三引脚; 6 CN 111580013 A 说 明 书 2/10 页 第二输出引脚分别连接每一个接线端子的输入侧的第二引脚; 第三输出引脚连接第一接线端子的输入侧的第一引脚; 第四输出引脚连接第二接线端子的输入侧的第一引脚; 第五输出引脚连接第三接线端子的输入侧的第一引脚; 第六输出引脚连接第四接线端子的输入侧的第一引脚; 第七输出引脚连接第五接线端子的输入侧的第一引脚; 第八输出引脚连接第六接线端子的输入侧的第一引脚; 第九输出引脚连接第七接线端子的输入侧的第一引脚; 第十输出引脚连接第八接线端子的输入侧的第一引脚; 第十一输出引脚连接第九接线端子的输入侧的第一引脚; 第十二输出引脚连接第十接线端子的输入侧的第一引脚。 进一步地,接线端子的数量为N个; 控制芯片至少包括输入引脚2N个: 每个接线端子设置两个输出引脚,分别对应连接控制芯片中的两个输入引脚; 其中,N为大于或者等于1的正整数。 进一步地,还包括电阻单元,包括多个电阻子单元; 每一个电阻子单元对应一个端子; 对于任意的一个电阻子单元和对应的一个端子, 电阻子单元包括第一电阻、第二电阻和第三电阻; 在端子的输出侧的第一引脚与控制芯片的对应的引脚的线路上设置有第一电阻; 第一电阻的第一端连接第一引脚;第一电阻的第二端连接第一发光二极管的阳极,第一发 光二极管的阴极接控制芯片的对应的引脚; 在输出侧的第二引脚与控制芯片的对应的引脚的线路上设置有第二电阻; 第二电阻的第一端连接第一引脚;第二电阻的第二端连接第二发光二极管的阳 极,第二发光二极管的阴极接控制芯片的对应的引脚; 在输出侧的第三引脚与控制芯片的对应的引脚的线路上设置有第三电阻; 第三电阻的第一端连接第三引脚;第三电阻的第二端连接第三发光二极管的阳 极,第三发光二极管的阴极接控制芯片的对应的引脚。 进一步地,在一种实施方式中,参见附图2, 接线端子的数量为10个; 控制芯片包括20个输入引脚: 电阻子单元的数量为10个;对于第一接线端子P1和第一电阻子单元; 第一接线端子的输出侧的第一引脚1接第一电阻子单元的第一电阻R7的第一端, 第一电阻R7的第二端接第一发光二极管D7的阳极,第一发光二极管D7的阴极接地; 第一接线端子的输出侧的第二引脚2接第一电阻子单元的第二电阻R8的第一端, 第二电阻R8的第二端接第二发光二极管D8的阳极,第二发光二极管D8的阴极接控制芯片的 第一个输入引脚PC9; 第一接线端子的输出侧的第三引脚3接第一电阻子单元的第三电阻R9的第一端, 第三电阻R9的第二端接第三发光二极管D9的阳极,第三发光二极管D9的阴极接控制芯片的 7 CN 111580013 A 说 明 书 3/10 页 第二个输入引脚PC8; 对于第二接线端子P2和第二电阻子单元; 第二接线端子P2的输出侧的第一引1脚接第二电阻子单元的第一电阻R10的第一 端,第一电阻R10的第二端接第四发光二极管D10的阳极,第四发光二极管D10的阴极接地; 第二接线端子的输出侧的第二引脚2接第二电阻子单元的第二电阻R11的第一端, 第二电阻R11的第二端接第五发光二极管D11的阳极,第五发光二极管D11的阴极接控制芯 片的第三个输入引脚PC7; 第二接线端子的输出侧的第三引脚3接第二电阻子单元的第三电阻R12的第一端, 第三电阻R12的第二端接第六发光二极管D12的阳极,第六发光二极管D12的阴极接控制芯 片的第四个输入引脚PC6; 对于第三接线端子P3和第三电阻子单元; 第三接线端子的输出侧的第一引脚1接第三电阻子单元的第一电阻R13的第一端, 第一电阻R13的第二端接第七发光二极管D13的阳极,第七发光二极管D13的阴极接地; 第三接线端子的输出侧的第二引脚2接第三电阻子单元的第二电阻R14的第一端, 第二电阻R14的第二端接第八发光二极管D14的阳极,第八发光二极管D14的阴极接控制芯 片的第五个输入引脚PC5; 第三接线端子的输出侧的第三引脚3接第三电阻子单元的第三电阻R15的第一端, 第三电阻R15的第二端接第九发光二极管D15的阳极,第三发光二极管D15的阴极接控制芯 片的第六个输入引脚PC4; 对于第四接线端子P4和第四电阻子单元; 第四接线端子的输出侧的第一引脚1接第四电阻子单元的第一电阻R16的第一端, 第一电阻R16的第二端接第十发光二极管D16的阳极,第十发光二极管D16的阴极接地; 第四接线端子的输出侧的第二引脚2接第四电阻子单元的第二电阻R17的第一端, 第二电阻的第二端接第十一发光二极管D17的阳极,第十一发光二极管D17的阴极接控制芯 片的第七个输入引脚PC3; 第四接线端子的输出侧的第三引脚接第四电阻子单元的第三电阻R18的第一端, 第三电阻R18的第二端接第十二发光二极管D18的阳极,第十二发光二极管D18的阴极接控 制芯片的第八个输入引脚PC2; 对于第五接线端子P5和第五电阻子单元; 第五接线端子的输出侧的第一引脚接第五电阻子单元的第一电阻R19的第一端, 第一电阻R19的第二端接第十三发光二极管D19的阳极,第十三发光二极管D19的阴极接地; 第五接线端子的输出侧的第二引脚接第五电阻子单元的第二电阻R20的第一端, 第二电阻R20的第二端接第十四发光二极管D20的阳极,第十四发光二极管D20的阴极接控 制芯片的第九个输入引脚PC1; 第五接线端子的输出侧的第三引脚3接第五电阻子单元的第三电阻R21的第一端, 第三电阻R21的第二端接第十五发光二极管D21的阳极,第十五发光二极管D21的阴极接控 制芯片的第十个输入引脚PC0; 对于第六接线端子P6和第六电阻子单元; 第六接线端子的输出侧的第一引脚接第六电阻子单元的第一电阻R22的第一端, 8 CN 111580013 A 说 明 书 4/10 页 第一电阻的第二端接第十六发光二极管D22的阳极,第十六发光二极管D22的阴极接地; 第六接线端子的输出侧的第二引脚接第六电阻子单元的第二电阻R23的第一端, 第二电阻R23的第二端接第十七发光二极管D23的阳极,第十七发光二极管D23的阴极接控 制芯片的第十一个输入引脚PB9; 第六接线端子的输出侧的第三引脚3接第六电阻子单元的第三电阻R24的第一端, 第三电阻R24的第二端接第十八发光二极管D24的阳极,第十八发光二极管D24的阴极接控 制芯片的第十二个输入引脚PB8; 对于第七接线端子P7和第七电阻子单元; 第七接线端子的输出侧的第一引脚1接第七电阻子单元的第一电阻R25的第一端, 第一电阻R25的第二端接第十九发光二极管D25的阳极,第十九发光二极管D25的阴极接地; 第七接线端子的输出侧的第二引脚2接第七电阻子单元的第二电阻R26的第一端, 第二电阻R26的第二端接第二十发光二极管D26的阳极,第二十发光二极管D26的阴极接控 制芯片的第十三个输入引脚PB7; 第七接线端子的输出侧的第三引脚接3第七电阻子单元的第三电阻R27的第一端, 第三电阻R27的第二端接第二十一发光二极管D27的阳极,第二十一发光二极管D27的阴极 接控制芯片的第十四个输入引脚PB6; 对于第八接线端子P8和第八电阻子单元; 第八接线端子的输出侧的第一引脚接第八电阻子单元的第一电阻R28的第一端, 第一电阻R28的第二端接第二十二发光二极管D28的阳极,第二十二发光二极管的阴极接 地; 第八接线端子的输出侧的第二引脚接第八电阻子单元的第二电阻R29的第一端, 第二电阻的第二端接第二十三发光二极管D29的阳极,第二十三发光二极管的阴极接控制 芯片的第十五个输入引脚PB5; 第八接线端子的输出侧的第三引脚接第八电阻子单元的第三电阻R30的第一端, 第三电阻的第二端接第二十四发光二极管D30的阳极,第二十四发光二极管D30的阴极接控 制芯片的第十六个输入引脚PB4; 对于第九接线端子和第九电阻子单元; 第九接线端子的输出侧的第一引脚接第九电阻子单元的第一电阻R31的第一端, 第一电阻的第二端接第二十五发光二极管D31的阳极,第二十五发光二极管的阴极接地; 第九接线端子的输出侧的第二引脚接第九电阻子单元的第二电阻R32的第一端, 第二电阻的第二端接第二十六发光二极管的阳极,第二十六发光二极管D32的阴极接控制 芯片的第十七个输入引脚PB3; 第九接线端子的输出侧的第三引脚接第九电阻子单元的第三电阻R33的第一端, 第三电阻的第二端接第二十七发光二极管D27的阳极,第二十七发光二极管D27的阴极接控 制芯片的第十八个输入引脚PB2; 对于第十接线端子和第十电阻子单元; 第十接线端子的输出侧的第一引脚接第十电阻子单元的第一电阻R34的第一端, 第一电阻R34的第二端接第二十八发光二极管D34的阳极,第二十八发光二极管的阴极接 地; 9 CN 111580013 A 说 明 书 5/10 页 第十接线端子的输出侧的第二引脚接第十电阻子单元的第二电阻R35的第一端, 第二电阻R35的第二端接第二十九发光二极管D35的阳极,第二十九发光二极管D35的阴极 接控制芯片的第十七个输入引脚PB1; 第十接线端子的输出侧的第三引脚接第十电阻子单元的第三电阻R36的第一端, 第三电阻R36的第二端接第三十发光二极管D36的阳极,第三十发光二极管D36的阴极接控 制芯片的第十八个输入引脚PB0。 本发明具有如下优点:本申请用需要检测的线缆来连接接线端子的输入侧的引脚 和控制芯片的输出的引脚;用回路上的LED灯是否亮来表示对应的电源线、地线或者反馈线 是否正常。提高了检测的效率,避免了漏检。本申请通过智能化的半自动检测方式替代依靠 完全人工的检测方式,解决人工检测导致的生产周期延长、线材漏检误检等隐患。 附图说明 为了更清楚地说明本发明的实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对实施方 式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地,下面描述中的附图仅 仅是示例性的,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据 提供的附图引申获得其它的实施附图。 本说明书所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供 熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本发明可实施的限定条件,故不具技术上的 实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本发明所能产生的功 效及所能达成的目的下,均应仍落在本发明所揭示的技术内容能涵盖的范围内。 图1为本发明提供的一种端子示意图; 图2为本发明提供的一种无人售卖机的线缆检测电路的示意图; 图3为本发明提供的一种无人售卖机的芯片的示意图; 图4为本发明提供的一种接线插座示意图。