技术摘要:

本发明公开了一种稳定性高的新风系统,其涉及新风系统的技术领域,其包括壳体,所述壳体内设有风机和热交换芯,相邻两个所述通风面的相交处分别形成棱边,所述棱边连接有边框,所述棱边包括上棱边、下棱边、左棱边和右棱边,所述下棱边的边框的下端连接有支撑板框,所 全部

背景技术:

新风系统是根据在密闭的室内一侧用专用设备向室内送新风,再从另一侧由专用 设备向室外排出,在室内会形成“新风流动场”,从而满足室内新风换气的需要。实施方案 是:采用高风压、大流量风机、依靠机械强力由一侧向室内送风,由另一侧用专门设计的排 风风机向室外排出的方式强迫在系统内形成新风流动场。在送风的同时对进入室内的空气 进过滤、消毒、杀菌、增氧、预热(冬天)。 新风全热交换器通过管道将室外的空气温度调节接近室内空气温度后送入室内, 可连续不断的提供高性能和高效率的换气。新风全热交换器在室内带动空气循环,形成恒 定湿度空间;通过设备过滤掉室外空气粉尘及其他污染物,补充室内新鲜空气,可在开空调 时不开窗换气。 全热交换器的核心器件是全热交换芯体,室内排出的污浊空气和室外送入的新鲜 空气既通过传热板交换温度,同时又通过板上的微孔交换湿度,从而达到既通风换气又保 持室内温、湿度稳定的效果。这就是全热交换过程。当全热交换器在夏季制冷期运行时,新 风从排风中获得冷量,使温度降低,同时被排风干燥,使新风湿度降低;在冬季运行时,新风 从排风中获得热量,使温度升高,同时被排风加湿。 公告号为CN206222620U的中国专利公开了一种新型新风全热交换机组,包括新风 回风工作区域、新风出风工作区域、室内回风工作区域、室外出风工作区域和热交换芯;所 述新风回风工作区域的进风口与室外连通,所述新风回风工作区域的出风口与热交换芯的 第一进口连接,所述热交换芯的第一出口与新风出风工作区域的进风口连接,所述新风出 风工作区域的出风口与室内连通;所述室内回风工作区域的进风口与室内连通,所述室内 回风工作区域的出风口与热交换芯的第二进口连接,所述热交换芯的第二出口室外出风工 作区域的进风口连接,所述室外出风工作区域的出风口与室外连通。这种新型新风全热交 换机组通风换气的同时,降低制冷或制热期间由于通风导致的室内温度大幅变化,能耗低。 上述中的现有技术方案存在以下缺陷:热交换芯设置在箱体的结构中间,在风机 的推动下,室内和室外的风进入热交换芯进行热交换,风机使风产生较强的压力,对热交换 器的冲击和震动较大,降低了热交换器的稳定性,震动易对热交换器造成损坏,影响热交换 器的使用寿命,也影响了热交换器的换热效果。

技术实现要素:

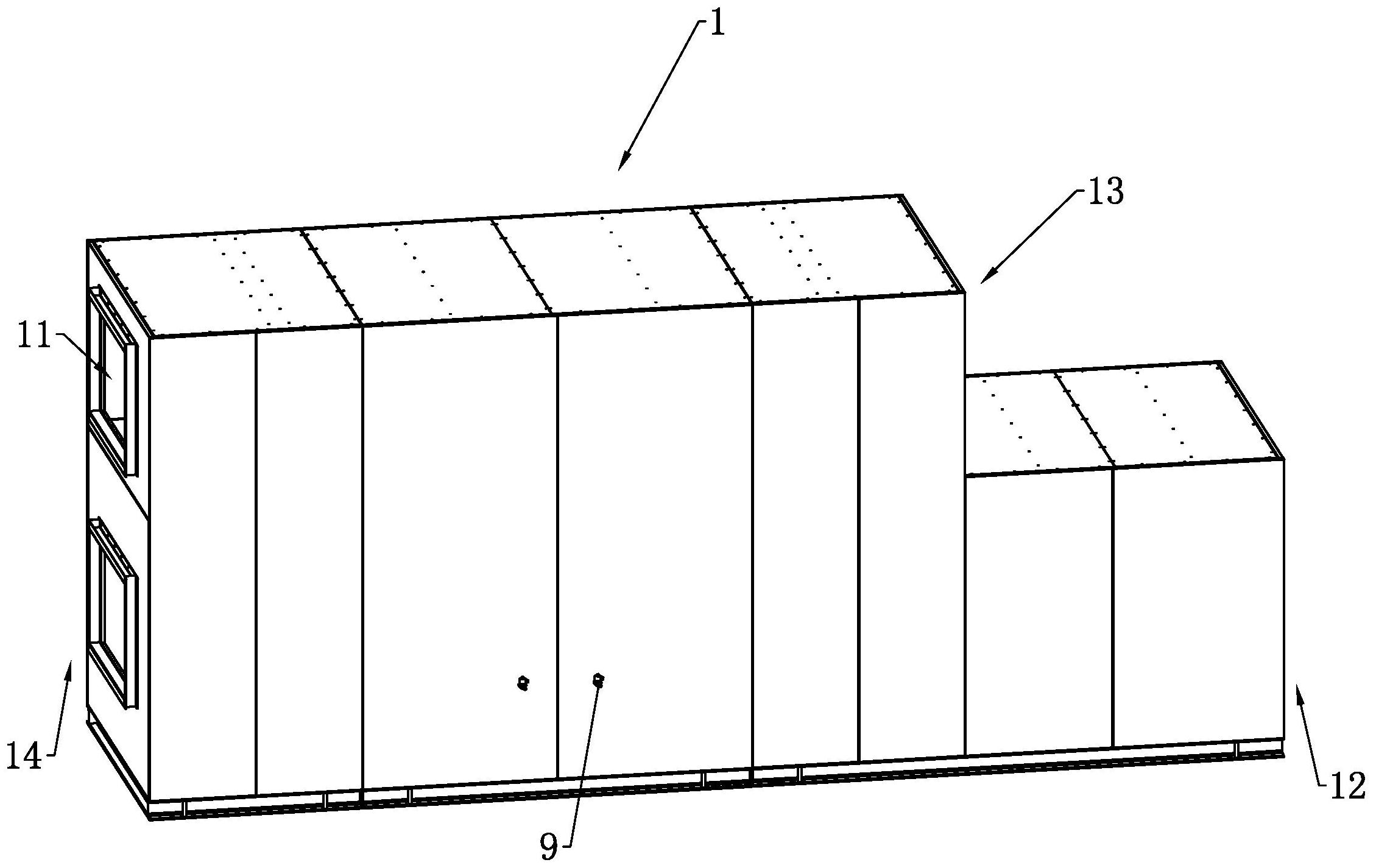

根据现有技术存在的不足,本发明的目的是提供一种稳定性高的新风系统,对热 交换器进行减震缓冲,提升稳定性,减少震动对热交换器的损坏,提高了热交换器的使用寿 命和换热效果。 本发明的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的: 3 CN 111594969 A 说 明 书 2/6 页 一种稳定性高的新风系统,包括壳体,所述壳体的一侧设有新风出口和排风入口,所述 壳体的另一侧设有排风出口和新风入口,所述壳体内设有风机和热交换芯,所述热交换芯 的两个面为封闭面,其余四个面为通风面,所述通风面分别与所述新风入口、新风出口、排 风入口和排风出口连通; 相邻两个所述通风面的相交处分别形成棱边,所述棱边连接有边框,所述棱边包括上 棱边、下棱边、左棱边和右棱边,所述下棱边的边框的下端连接有支撑板框,所述支撑板框 的下方安装有水平的承接板与上端开口的集水盒,所述承接板沿竖直方向滑动安装于所述 集水盒的内侧壁,所述承接板的外侧壁与所述集水盒的内壁贴合,所述承接板与所述集水 盒形成内腔,所述内腔连通有连接管,所述连接管连接有弹性囊。 通过采用上述技术方案,在风机的作用下,室内的风从排风入口进入,从排风出口 排出;室外的新风从新风入口进入,从新风出口排出;新风和室内风在热交换器内进行热量 交换。支撑板框对热交换芯进行支撑,承接板与支撑板框的下端连接,当热交换器在风的压 力冲击下发生震动时,承接板升降,对下方内腔中的水进行挤压,由于水具有流动性,水使 弹性囊发生弹性形变,通过弹性囊的弹力,与水配合,对承接板进行减震缓冲,从而对上方 的支撑板框与热交换芯进行减震缓冲,提升稳定性,减少震动对热交换器的损坏,提高了热 交换器的使用寿命和换热效果。 本发明在一较佳示例中可以进一步配置为:所述集水盒的侧壁分别连通有进管和 出管,所述支撑板框的两侧设有集水槽,所述集水槽与所述进管的端部连通,所述进管的端 部与所述集水盒侧壁的连接处、所述出管的端部与所述集水盒侧壁的连接处均低于所述承 接板,所述出管远离所述集水盒的端部高度不低于所述承接板,所述出管远离所述集水盒 的端部延伸出所述壳体外,所述进管连接有第一水泵与第一阀门,所述出管连接有第二阀 门。 通过采用上述技术方案,冷风与热风在热交换器内进行热量交换,热空气遇冷液 化,会产生冷凝水,冷凝水落至热交换器的底端,冷凝水沿着边框与支撑板框的外侧壁,流 入集水槽内。打开第一阀门和第二阀门,启动第一水泵,冷凝水通过进管进入集水盒,随着 热交换的不断进行,集水盒内的水不断堆积,集水盒内的水的液位上升,水填充满整个内 腔。随着冷凝水的不断产生,冷凝水从出管延伸出壳体外的端部流出,此时,关闭第一阀门、 第一水泵与第二阀门,集水盒结束对冷凝水的收集,形成封闭状态,利于通过水和弹性囊的 配合,对热交换芯进行减震缓冲。集水盒一方面对热交换产生冷凝水进行收集储存;另一方 面利用冷凝水对支撑板框与热交换芯进行减震缓冲,对冷凝水进行充分利用。 本发明在一较佳示例中可以进一步配置为:所述集水槽的下端连接有轴线竖直的 减震器。 通过采用上述技术方案,集水槽位于支撑板框的两侧,使受力更加均匀,减震器在 集水槽的下方,配合来进一步进行支撑与减震缓冲。 本发明在一较佳示例中可以进一步配置为:所述减震器为阻尼减震器,所述集水 槽连通有出水管,所述出水管包括冷却段,所述冷却段安装于所述减震器的外壁。 通过采用上述技术方案,阻尼减震器是利用阻尼来吸能减震的装置,用来提供运 动的阻力,耗减运动能量,把运动能量转化为热能或其他可耗散能量。阻尼减震器在进行减 震缓冲的过程中会产生热量,使减震器内液体的温度升高,液体粘度发生变化,温度越高, 4 CN 111594969 A 说 明 书 3/6 页 阻尼越低,减震性能就越差,甚至逐渐失效。同时,由于温度的升高,会造成筒内液体的体积 膨胀,筒内压力增高,漏液机率增大,影响到减震器的性能和使用寿命。集水槽内的水顺着 出水管流动,冷却段对减震器的外壁进行冷却降温,在排出集水槽内堆积的冷凝水的过程 中,不仅提高了冷凝水的利用率;而且提高减震器的性能,利于减震器进行稳定减震,延长 减震器的使用寿命。 本发明在一较佳示例中可以进一步配置为:所述冷却段呈螺旋状缠绕于所述减震 器的外壁。 通过采用上述技术方案,冷却段呈螺旋状缠绕于减震器的外壁,增加了冷却段与 减震器外壁的接触,提高了降温冷却的效果。 本发明在一较佳示例中可以进一步配置为:所述新风通道内设有蒸发器,所述出 水管与所述蒸发器的进水口连接。 通过采用上述技术方案,冷凝水顺着出水管流动,进入蒸发器进行再利用,当夏天 需要对新风进行制冷时,进行后续的制冷,对冷凝水进一步进行充分利用,节能环保。 本发明在一较佳示例中可以进一步配置为:所述上棱边、左棱边和右棱边的边框 分别连接有连接件,所述连接件与所述壳体的内壁固定连接。 通过采用上述技术方案,连接件在上棱边、左棱边和右棱边处进行连接,使得热交 换芯受力更加均匀,进一步提升热交换芯的稳定性,不易因震动而发生晃动。 本发明在一较佳示例中可以进一步配置为:所述连接件包括依次固定连接第一连 接板、第二连接板和第三连接板,所述第一连接板与所述边框固定连接,所述第三连接板与 所述壳体的内壁固定连接。 通过采用上述技术方案,第二连接板通过固定连接第一连接板与第三连接板,将 边框与壳体固定,第一连接板增加了与边框的接触面积,第三连接板增加了与壳体的接触 面积,使热交换器与壳体连接稳定。 本发明在一较佳示例中可以进一步配置为:所述支撑板框与所述承接板的连接处 设有支撑块,所述支撑块的上端面设有凹槽,所述支撑板框的下端安装于所述凹槽。 通过采用上述技术方案,支撑板框的下端安装于凹槽,不易发生偏移,支撑块在支 撑板框与承接板的连接处进行连接与支撑,提高了支撑板框与承接板连接的紧密性和稳定 性,便于承接板、集水盒、连接管和弹性囊配合对支撑板框与热交换芯稳定地进行减震缓 冲。 综上所述,本发明包括以下至少一种有益技术效果: 1.通过壳体、热交换芯、集水盒、承接板和内腔的设置,通过弹性囊的弹力,与水配合, 对承接板进行减震缓冲,从而对上方的支撑板框与热交换芯进行减震缓冲,提升稳定性,减 少震动对热交换器的损坏,提高了热交换器的使用寿命和换热效果。 2.通过进管、出管、集水槽、第一水泵、第一阀门和第二阀门的设置,利于通过水和 弹性囊的配合,对热交换芯进行减震缓冲。集水盒一方面对热交换产生冷凝水进行收集储 存;另一方面利用冷凝水对支撑板框与热交换芯进行减震缓冲,对冷凝水进行充分利用。 3.通过出水管和冷却段的设置,在排出集水槽内堆积的冷凝水的过程中,不仅提 高了冷凝水的利用率;而且提高减震器的性能,利于减震器进行稳定减震,延长减震器的使 用寿命。 5 CN 111594969 A 说 明 书 4/6 页 附图说明 图1是本实施例的整体结构示意图。 图2是本实施例的剖切结构示意图。 图3是图2中A部的局部放大示意图。 图4是图2中B部的局部放大示意图。 图5是本实施例用于体现壳体内部的结构示意图。 图6是图5中C部的局部放大示意图。 图中,1、壳体;11、新风入口;12、新风出口;13、排风入口;14、排风出口;17、风机; 18、蒸发器;2、热交换芯;21、封闭面;22、通风面;231、上棱边;232、下棱边;233、左棱边; 234、右棱边;3、边框;4、连接件;41、第一连接板;42、第二连接;43、第三连接板;5、支撑板 框;51、集水槽;6、支撑块;61、凹槽;7、集水盒;71、承接板;72、连接管;73、弹性囊;74、进管; 741、第一水泵;742、第一阀门;75、出管;751、第二阀门;8、减震器;9、出水管;91、冷却段。