技术摘要:

本发明提供一种缓冲吸能装置,包括:第一缓冲单元:包括迎向力施加方向设置的力传递件,以及,可以被力传递件触发的第一缓冲机构;第二缓冲单元:与第一缓冲单元之间通过中间件连接,所述第二缓冲单元包括可被中间件触发的第二缓冲机构。该缓冲吸能装置通过多级组合的 全部

背景技术:

缓冲吸能装置用于吸收物体碰撞或拉伸能量,尤其是在交通、航天等领域,用于吸 收运动物体的碰撞能量,保证运动物体自身的安全性。未了提高缓冲吸能装置吸收能力,现 有技术中,追求的为缓冲吸能装置的高阻抗吸能,以保证安装有缓冲吸能装置物体本身的 安全性。阻抗越高,能量吸收能力越高,安全系数越高。 以缓冲吸能装置在列车上的应用为例,由于列车重量较大,车体强度较高,缓冲吸 能装置主要是在列车牵引或制动等速度较慢时起作用,但当冲击速度很高时,高阻抗的缓 冲吸能装置则可能表现为刚性元件,对被冲击物体造成一定损伤。 目前,气液缓冲器凭借其高效吸能的优良特性广泛应用于轨道交通、航天航空和 舰船等行业。气液缓冲器主要是通过液体的不可压缩性和小孔节流原理来实现其缓冲功 能,即当缓冲器受到拉伸或压缩时,液体从高压油腔通过节流间隙流向低压油腔,通过调节 节流孔或节流间隙的大小来实现不同工况下的不同阻尼力。阻尼力大小对冲击速度非常敏 感,动态冲击过程中,以相对较低速度冲击缓冲器时,缓冲器就达到相对较大阻尼力。

技术实现要素:

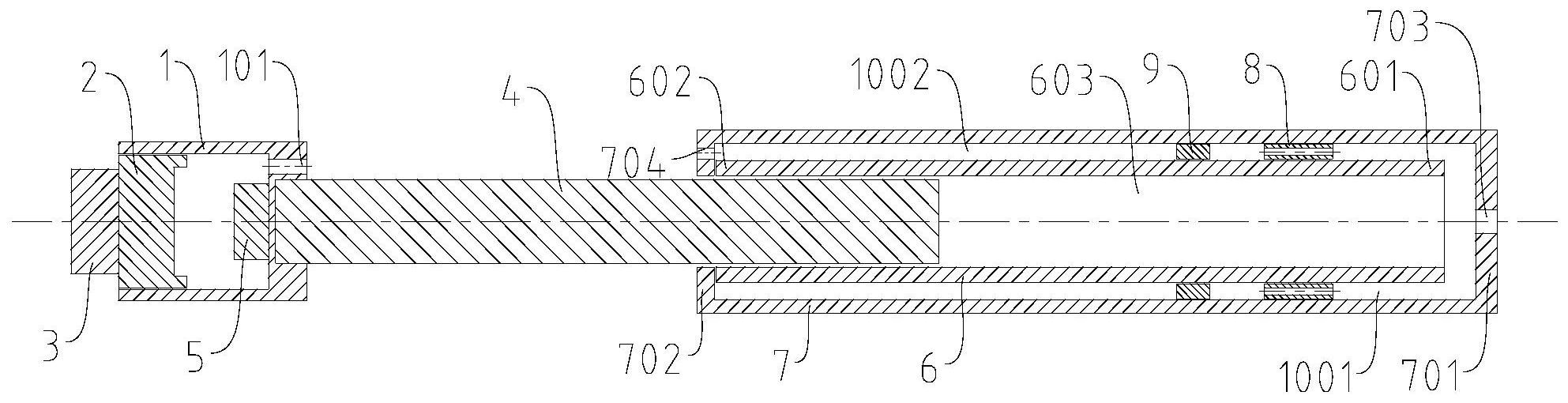

本发明的目的在于提供一种超高速冲击超低阻抗力的新型缓冲吸能装置,该装置 可在冲击物高速运动与物体发生碰撞时,保护安装有缓冲吸能装置物体自身的同时,保护 冲击物不受损坏。 为实现上述目的,本发明采用的技术方案是: 一种缓冲吸能装置,包括: 第一缓冲单元:包括迎向力施加方向设置的力传递件,以及,可以被力传递件触发 的第一缓冲机构; 第二缓冲单元:与第一缓冲单元之间通过中间件连接,所述第二缓冲单元包括可 被中间件触发的第二缓冲机构; 所述第二缓冲机构包括: 筒体,内部设置有缓冲介质; 第二缸体,套装在筒体径向外侧,与筒体连通; 所述中间件插入筒体,可被第一缓冲单元触发压缩筒体内的缓冲介质。 作为优选,所述第一缓冲机构包括: 第一缸体; 活塞:设置在第一缸体内,与力传递件连接,可在力传递件受力时向第二缓冲单元 的方向压缩第一缸体内的介质。 作为优选,所述第一缓冲机构进一步包括: 3 CN 111572587 A 说 明 书 2/6 页 缓冲件:设置在第一缸体内,朝向活塞,可在活塞压缩第一缸体内介质过程中与活 塞接触。 作为优选,所述缓冲件为弹性件。 作为优选,所述力传递件为弹性件。 作为优选,所述第二缓冲机构包括: 筒体,包括第一筒体端和第二筒体端,两端开口,两个开口端之间为筒体内腔; 第二缸体:套装在筒体径向外侧,二者径向间隙之间形成间隙腔;第二缸体包括第 一缸体端和第二缸体端;其第一缸体端与筒体第一筒体端轴向间隔;其第二缸体端与筒体 第二筒体端之间连接。 所述中间件插入筒体内腔,可被第一缓冲单元触发压缩筒体内介质。 作为优选,由第一筒体端向第二筒体端的方向,所述间隙腔内顺次设置有阀体和 第二活塞;所述阀体和活塞沿径向封闭间隙腔,沿轴向间隔设置; 阀体与第一缸体端之间形成液腔,所述液腔内灌装有液体,阀体上设置有阀孔,连 通阀体两侧的间隙腔,液体混合物可通过阀孔; 第二活塞与第二缸体的第二端之间形成第二间隙子腔,第二间隙子腔内充有气 体。 作为优选,筒体壁上设置有连通间隙腔与筒体内腔的通孔,所述筒体内腔和间隙 腔内充有气液混合物。 作为优选,包括多个通孔,所述通孔沿轴向排列设置在筒体壁上。 作为优选,所述间隙腔内设置有活塞,所述筒体内腔和所述间隙腔内充有气体。 本发明提供的缓冲吸能装置的有益效果在于: 在有限的空间尺寸(包括长度短、行程长、直径小、重量轻等要求)限制下,设计出 多级组合的缓冲吸能结构。本发明提供的缓冲吸能结构可以在超高速度冲击的作用下,逐 级触发缓冲吸能功能,满足超低阻抗力的要求,保护质量相对较小的物体在超高速冲击作 用下不受到损坏,且能够多次平稳缓冲、高效吸能。当冲击速度达到30m/s时,依然表现出很 低的阻抗力,既能吸收冲击能量,又可以保护冲击物体。 附图说明 为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述 中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些 实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些 附图获得其他的附图。 图1为气液缓冲器第一种实施方式结构示意图; 图2为气液缓冲器第一种实施方式压缩状态结构示意图; 图3为气液缓冲器第二种实施方式结构示意图; 图4为气液缓冲器第二种实施方式压缩状态结构示意图; 图5为气液缓冲器第三种实施方式结构示意图; 图6为气液缓冲器第三种实施方式压缩状态结构示意图; 其中,图中各附图标记: 4 CN 111572587 A 说 明 书 3/6 页 1-第一缸体,101-灌气孔; 2-活塞; 3-力传递件; 4-力传递杆; 5-缓冲件; 6-筒体,601-第一筒体端,602-第二筒体端,603-筒体内腔,604-通孔; 7-第二缸体,701-第一缸体端,702-第二缸体端,703-第一灌装孔,704-第二灌装 孔; 8-阀体; 9-第二活塞; 1001-液腔,1002-气腔,1003-间隙腔; 11-节流环。