技术摘要:

DC‑DC转换器包括至少两个电感元件(3)、开关电路(2)和整流电路(4),其中所述至少两个电感元件(3)包括变压器(312、322),至变压器(312、322)的初级绕组的输入端子(314、324、315、325),至变压器(312、322)的次级绕组的输出端子(316、326、317、327),以及通过这些端子 全部

背景技术:

电动汽车(EV)的车载充电器(OBC)通常是两级转换器。首先,功率因数补偿(PFC) 级对交流电源电压进行整流,并提供稳定的直流链路电压。其次,DCDC级用于提供PFC级的 DC链路和HV电池之间的电流隔离,以及PFC级的恒定DC链路电压和可变电池电压之间的电 压适配。如今,LLC拓扑图图1是OBC的DCDC级的最新技术。 LLC具有两个主要优点:首先,MOSFET始终在零电压开关条件下工作,从而允许高 频工作。其次,初级绕组均方根(RMS)电流在满功率时很低,从而降低了MOSFET的传导损耗。 两种优点都可以使MOSFET的成本保持较低,而MOSFET是DCDC级中最昂贵的部分。 但是,LLC的功率流是通过将开关频率改变2-3倍来控制的。可变的频率给EMI滤波 器设计和LLC的变压器带来了其他挑战。此外,在轻负载时,初级绕组Ip(RMS)以及因此 MOSFET处的RMS电流相对较高。如图2所示:如果在最大电池电压(VB)为500V时将功率从 11kW降低到2.2kW负载,则初级绕组电流仅从15.7A略微降低到12.9A。因此,LLC在高输出电 压下的轻负载效率相对较差。 在高输出电压和轻负载下,LLC的初级绕组电流较高的原因是,LLC需要一定值的 励磁电流才能覆盖所需的电池电压范围。在轻负载时,该励磁电流会保留并导致不必要的 传导损耗。 可以用于OBC的DCDC级的另一种拓扑结构是图3所示的零电压开关串联谐振转换 器(ZVS SRC)。它以恒定的开关频率工作,并且还为MOSFET提供零电压开关—但是不需要那 么大的励磁电流。 但是,如图4所示,满载时ZVS SRC的初级绕组RMS电流通常高于LLC的初级绕组RMS 电流,并且随着较低的电池电压而增加。其原因是ZVS SRC的占空比被改变以控制输出电 流。电池电压越低,占空比越低,有效初级绕组电压就越低。低初级绕组电压要求较高的初 级绕组电流来传递功率,因此ZVS SRC的初级绕组电流在低电池电压时较高。但是,如果减 小功率,则ZVS SRC的初级绕组电流也几乎成比例地减小。

技术实现要素:

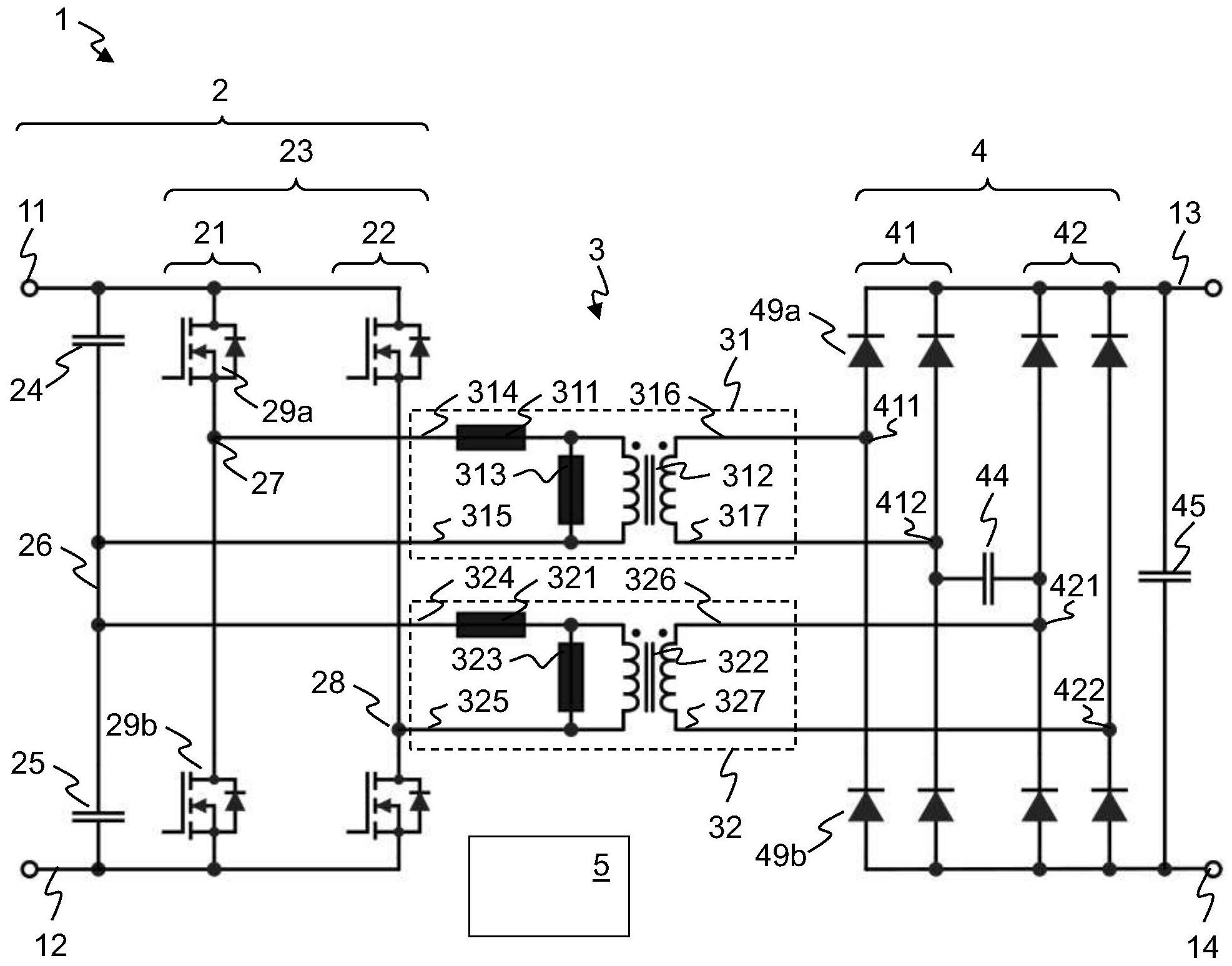

因此,本发明的目的是创造一种最初提及的类型的DC-DC转换器,该DC-DC转换器 克服了至少一些上述缺点。 这些目的通过根据权利要求1的DC-DC转换器来实现。 DC-DC转换器被设计用于在包括正输入端子和负输入端子的输入侧和包括正输出 端子和负输出端子的输出侧之间交换电力。DC-DC转换器包括 ·至少两个电感元件,第一电感元件和第二电感元件,每个电感元件包括 5 CN 111585443 A 说 明 书 2/6 页 о变压器 о第一输入端子和第二输入端子,其布置为向变压器的初级绕组提供电流, о第一输出端子和第二输出端子,其布置为向变压器的次级绕组供应电流, о以及布置在流经相应电感元件的端子中的至少一个(即,其输入端子和输出端子 中的至少一个)的电流的路径中的至少一个转换器电感, ·开关电路,布置为 о向第一电感元件的第一输入端子和第二输入端子提供第一交流电压,以及 о向第二电感元件的第一输入端子和第二输入端子提供第二交流电压, ·布置在正输出端子和负输出端子之间的整流电路, о对在第一电感元件的第一输出端子和第二输出端子之间产生的第一输出电压进 行整流,以及 о对在第二电感元件的第一输出端子和第二输出端子之间产生的第二输出电压进 行整流, 第一电感元件的输出端子中的一个电容性地耦合至第二电感元件的输出端子中 的一个。 该电容性耦合可以通过转换器电容来实现。该电容性耦合与转换器电感中的一个 共同构成了串联谐振转换器的谐振电路。 该拓扑相对于现有技术(尤其是相对于LLC拓扑)的主要优点是: ·它可以以恒定的开关频率驱动。这继而降低了EMC滤波器的要求,并简化了控 制。 ·RMS电流可能相对较低,特别是与DC输入电流成比例。 ·即使在电源和电压的较宽工作范围内,轻负载的效率也更高。 在实施例中,DC-DC转换器包括控制单元,该控制单元被配置为控制第一交流电压 和第二交流电压以具有相对于彼此的相移,该相移控制输入侧和输出侧之间的功率传递。 控制单元可以被布置成产生开关命令以驱动开关电路的开关单元以产生与期望 的交流电压相对应的所需电压轨迹。 在实施例中,控制单元被配置为将第一交流电压和第二交流电压控制为脉冲波, 特别是方波。 在实施例中,开关电路包括电压中点,并且对于每个电感元件,一个相关联的半桥 被布置在正输入端子与负输入端子之间, 并且电感元件中的每一个的输入端子中的一个连接到电压中点,以及其另一个输 入端子连接到该相关联的半桥的相关联的桥中点。 这允许将正输入端子和负输入端子之间的一半的电压(或其反相电压)施加到电 感元件中的每一个的输入端子。 在实施例中,电压中点通过上输入电容被电容性地耦合到正输入端子,并且通过 下输入电容被电容性地耦合到负输入端子。 在实施例中,对于电感元件中的每一个,开关电路包括布置在正输入端子和负输 入端子之间的两个相关联的半桥,并且电感元件中的每一个的输入端子中的每一个连接到 相关联的半桥的相关联的桥中点。 6 CN 111585443 A 说 明 书 3/6 页 换句话说,开关电路包括用于电感元件的每一个的全桥电路。这允许将在正输入 端子和负输入端子处提供的全电压(或其反相电压)施加到该电感元件的每一个的输入端 子。 在一个实施例中,对于每个电感元件,开关电路包括相关联的推挽逆变器。其中, 每个电感元件的初级绕组都包括一个附加的中心抽头,连接到正输入端子。每个电感元件 的每个输入端子都可以通过关联的半导体开关被连接到负输入端子。 在实施例中,半桥中的每一个包括将正输入端子连接到桥中点的上开关单元和将 桥中点连接到负输入端子的下开关单元,其中优选地,每个开关单元包括与续流二极管并 联的半导体开关。 在实施例中,对于电感元件中的每一个,整流电路包括布置在各个电感元件的输 出端子以及正输出端子和负输出端子之间的相关联的二极管桥式整流器。 在实施例中,DC-DC转换器包括三个或更多个电感元件, ·开关电路被布置为 о分别向电感元件中的每一个的第一输入端子和第二输入端子提供单独的交流电 压, ·整流电路被布置为 о对在电感元件中的每一个的第一输出端子和第二输出端子之间产生的输出电压 进行整流,以及 对于电感元件中的每一个,其输出端子之一通过转换器电容,特别是通过电感元 件和转换器电容的输出端子形成串联电路而电容性地耦合到另外的电感元件之一的输出 端子之一。 在实施例中,电感元件形成一个序列,该序列包括一个第一电感元件、一个或多个 中间电感元件和一个最后的电感元件。该第一电感元件和最后的电感元件均具有一个输出 端子,该输出端子电容性地耦合至中间电感元件中的一个的输出端子。每个中间电感元件 的第一输出端子与前一个电感元件的输出端子电容性地耦合,并且其第二输出端子与后续 电感元件的输出端子电容性地耦合。前一个和后续电感元件可以是中间电感元件中的第一 个、最后一个或另一个。 在实施例中,DC-DC转换器包括四个电感元件,并且控制单元被配置为以均遵循第 一信号波形的两个交流电压驱动第一对电感元件,以及以均遵循第二信号波形的两个交流 电压驱动第二对电感元件,这两个信号波形具有相同的形状,但是相对于彼此具有相移。 驱动例如第一对电感元件的交流电压可以由同一电路产生,这些电感元件的输入 端子并联连接。替代地,交流电压可以由独立的的电路产生,这些独立的的电路被控制以产 生相同的电压值。 在实施例中,第一对电感元件由一系列电感元件中的第一和第二电感元件构成, 第二对由一系列电感元件中的第三和第四电感元件构成。在其实施例中,施加到第一电感 元件的电压与施加到第二电感元件的电压相同,并且施加到第三电感元件的电压与施加到 第四电感元件的电压相同。 在实施例中,第一对电感元件由一系列电感元件中的第一个和最后一个构成,第 二对由一系列电感元件中的第二和第三电感元件构成。在其实施例中,施加到第一电感元 7 CN 111585443 A 说 明 书 4/6 页 件的电压是施加到最后一个电感元件的电压的反相电压(inverse),并且施加到第二电感 元件的电压是施加到第三电感元件的电压的反相电压。 在具有两个以上电感元件的实施例中,可以操作开关电路,使得输出电流由尽可 能多的并联整流电路贡献,以便将初级电流RMS值减小到可能的最低水平。 在实施例中,在整流电路的至少两个半桥中,这些半桥与不同的电感元件相关联, 除了二极管之外还存在有源开关,从而允许功率从输出侧流向输入侧。 根据从属专利权利要求,其他实施例是显而易见的。 附图说明 下文中将参考附图中示出的示例性实施例更详细地解释本发明的主题,该附图示 意性地示出: 图1是LLC转换器拓扑; 图2是对于这种拓扑,不同负载下的初级绕组电流Ip(RMS)与电池(或输出)电压VB 的关系; 图3是零电压开关串联谐振转换器; 图4是对于这种拓扑,不同负载下的Ip(RMS)与VB的关系; 图5是一种改进的零电压开关串联谐振转换器; 图6是初级侧电压的180°相移的电流路径; 图7是初级侧电压的0°相移的电流路径; 图8是对于改进的拓扑,不同负载下的Ip(RMS)与VB的关系; 图9是电池电压为500V(a)和250V(b)时,在11kW的初级绕组处的电压和电流; 图10是相同的,电池电压为500V(a)和250V(b)时,在2.2kW的初级绕组处的电压和 电流; 图11是改进的转换器的一种变型; 图12是用于双向功率流的转换器; 图13-14是转换器效率与现有技术的LLC转换器的比较。 原则上,图中相同的部分具有相同的附图标记。